|

Es

gibt sie immer noch - jene legendären Filme, die sich über

alle anderen emporheben und in das Gedächtnis der Menschen, vor

allem aber in ihre Seelen einschreiben. Die Handlungen dieser cineastischen

Meisterwerke sind oftmals grundverschieden, aber sie alle zeichnen sich

durch eine außergewöhnliche Bildhaftigkeit und beeindruckende

Tiefgängigkeit aus. Eine Gattung dieses Genres nennen Regisseure

wie Schauspieler oder Besucher "Gefühlsfilm" oder "Gefühlskino".

Dabei handelt es sich keineswegs um Herz-Schmerz-Opern oder tränenreiche

Schmonzetten mit Happyend. Erinnert sei hier an dramatische Filme wie

Es war eine rauschende Ballnacht, an Vom Winde verweht, an Doktor Schiwago,

an Die Dornenvögel, an Das Boot, an Der englische Patient, an Jenseits

von Afrika, an Das Piano oder an Uzala der Kirgise - nur um einige der

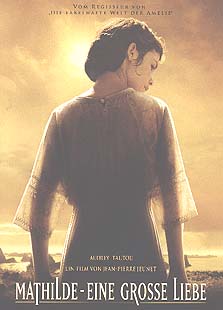

weltbesten Produktionen zu nennen. Mathilde - eine große Liebe,

entstanden aus dem Roman "Die französische Verlobte" von Sébastien

Japrisot, ist so ein Film. Regisseur Jean-Pierre Jeunet, der schon "Die

fabelhafte Welt der Amelie" drehte, führt auch in diesem Meisterwerk

Regie. In der Rolle der Mathilde brilliert Audrey Tatou, die bereits

als "Amelie" ihr herausragendes Können unter Beweis stellte. Es

gibt sie immer noch - jene legendären Filme, die sich über

alle anderen emporheben und in das Gedächtnis der Menschen, vor

allem aber in ihre Seelen einschreiben. Die Handlungen dieser cineastischen

Meisterwerke sind oftmals grundverschieden, aber sie alle zeichnen sich

durch eine außergewöhnliche Bildhaftigkeit und beeindruckende

Tiefgängigkeit aus. Eine Gattung dieses Genres nennen Regisseure

wie Schauspieler oder Besucher "Gefühlsfilm" oder "Gefühlskino".

Dabei handelt es sich keineswegs um Herz-Schmerz-Opern oder tränenreiche

Schmonzetten mit Happyend. Erinnert sei hier an dramatische Filme wie

Es war eine rauschende Ballnacht, an Vom Winde verweht, an Doktor Schiwago,

an Die Dornenvögel, an Das Boot, an Der englische Patient, an Jenseits

von Afrika, an Das Piano oder an Uzala der Kirgise - nur um einige der

weltbesten Produktionen zu nennen. Mathilde - eine große Liebe,

entstanden aus dem Roman "Die französische Verlobte" von Sébastien

Japrisot, ist so ein Film. Regisseur Jean-Pierre Jeunet, der schon "Die

fabelhafte Welt der Amelie" drehte, führt auch in diesem Meisterwerk

Regie. In der Rolle der Mathilde brilliert Audrey Tatou, die bereits

als "Amelie" ihr herausragendes Können unter Beweis stellte.

Geschichte

Vor

dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges breitet Jean-Pierre Jeunet ein

opulentes bildgewaltiges Filmgemälde aus, im dem alle Facetten

menschlicher Leidenschaft und Leidensbereitschaft bis zur Neige ausgeschöpft

werden. Da sind fünf verwundete französische Soldaten, die

von den eigenen Befehlshabern in den sicheren Tod geschickt werden -

um sich zu bewähren, wie es die Herren im Generalstab geschmeidig

formulieren. Da ist eine junge gehbehinderte Frau (die Romanfigur leidet

an Kinderlähmung und sitzt im Rollstuhl), die trotz aller Schreckensnachrichten,

die ihr heimkehrende Kriegskrüppel und Soldaten vom Leben und Sterben

an der Front erzählen, unerschütterlich an die Rückkehr

ihres geliebten Manech glaubt, auch wenn darüber Jahr um Jahr vergeht.

Die zarten Pastellfarben tauchen die unbekümmerte Lebenserwartung

der Mathilde in ein sakrales Licht, welches im nächsten Augenblick

die Fratze des Krieges und das Antlitz des Todes umhüllt. Jeunet

jongliert in diesem Film meisterlich mit visuellen Eindrücken und

dem Sekundenwechsel zwischen Frieden - Krieg - Sterben und Tod. Vor

dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges breitet Jean-Pierre Jeunet ein

opulentes bildgewaltiges Filmgemälde aus, im dem alle Facetten

menschlicher Leidenschaft und Leidensbereitschaft bis zur Neige ausgeschöpft

werden. Da sind fünf verwundete französische Soldaten, die

von den eigenen Befehlshabern in den sicheren Tod geschickt werden -

um sich zu bewähren, wie es die Herren im Generalstab geschmeidig

formulieren. Da ist eine junge gehbehinderte Frau (die Romanfigur leidet

an Kinderlähmung und sitzt im Rollstuhl), die trotz aller Schreckensnachrichten,

die ihr heimkehrende Kriegskrüppel und Soldaten vom Leben und Sterben

an der Front erzählen, unerschütterlich an die Rückkehr

ihres geliebten Manech glaubt, auch wenn darüber Jahr um Jahr vergeht.

Die zarten Pastellfarben tauchen die unbekümmerte Lebenserwartung

der Mathilde in ein sakrales Licht, welches im nächsten Augenblick

die Fratze des Krieges und das Antlitz des Todes umhüllt. Jeunet

jongliert in diesem Film meisterlich mit visuellen Eindrücken und

dem Sekundenwechsel zwischen Frieden - Krieg - Sterben und Tod.  Der

Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,

sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das

elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg

der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen

gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu

begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf

Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer

Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger

Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft

den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker

nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,

weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm

sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der

in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision

und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer

Menschenmassen zur Perfektion geführt. Der

Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,

sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das

elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg

der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen

gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu

begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf

Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer

Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger

Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft

den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker

nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,

weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm

sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der

in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision

und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer

Menschenmassen zur Perfektion geführt.

Doch zurück zu Jean-Pierre Jeunet´s Meisterwerk von Mathilde und ihrer großen Liebe.

Die

junge Frau ist weit davon entfernt zu glauben, dass ihr geliebter Manech

zwischen den Fronten verblutete, selbst als sie die Nachricht von seinem

Tod erhält, weigert sie sich an das Unfassbare zu glauben. Hier

offenbart sich in beeindruckender Offenheit das Wechselspiel in den

Gefühlen Mathildes; auf der einen Seite ihre unbeugsame Hartnäckigkeit,

die sie unbeirrt an den lebenden Manech glauben lässt und auf der

anderen Seite die furchtbare Realität des geschichtlichen Umfeldes,

das keinen Raum lässt für Hoffnung an ein Weiterleben. Und

da sind die Soldaten, junge Burschen, fast noch Kinder. Die

junge Frau ist weit davon entfernt zu glauben, dass ihr geliebter Manech

zwischen den Fronten verblutete, selbst als sie die Nachricht von seinem

Tod erhält, weigert sie sich an das Unfassbare zu glauben. Hier

offenbart sich in beeindruckender Offenheit das Wechselspiel in den

Gefühlen Mathildes; auf der einen Seite ihre unbeugsame Hartnäckigkeit,

die sie unbeirrt an den lebenden Manech glauben lässt und auf der

anderen Seite die furchtbare Realität des geschichtlichen Umfeldes,

das keinen Raum lässt für Hoffnung an ein Weiterleben. Und

da sind die Soldaten, junge Burschen, fast noch Kinder.  Frisch

weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die

Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse

der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um

bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.

Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine

Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt

nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens

und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche

Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie

wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst

vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,

Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor

einem grässlichen Bauchschuss. Frisch

weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die

Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse

der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um

bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.

Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine

Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt

nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens

und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche

Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie

wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst

vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,

Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor

einem grässlichen Bauchschuss.

Regisseur Jeunet

gelang der Spagat zwischen der realistischen Darstellung des Vegetierens

in den Schützengräben und der Bereitschaft der Schauspieler

zur Leidensfähigkeit, um den "Film-Soldaten" ein Höchstmaß

an Authentizität zu verleihen. Es ist letztlich nicht damit getan

einen Graben auszuheben, Schauspieler und Statisten hineinzustellen,

um das Ganze dann mit viel Getöse auf den Film zu bannen.  Seit

dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe

setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.

Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große

Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ

am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein

Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,

lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an

der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich

dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach

ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,

Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,

musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.

Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung

dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der

Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen

stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,

die sie mit Erfolg gemeistert haben. Seit

dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe

setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.

Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große

Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ

am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein

Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,

lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an

der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich

dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach

ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,

Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,

musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.

Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung

dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der

Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen

stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,

die sie mit Erfolg gemeistert haben.

Drehorte

Filme, die in ihrer Handlung eine andere Zeit präsentieren als die Gegenwart, müssen vor allem durch glaubwürdige Kulissen überzeugen. So auch beim Film Mathilde - eine große Liebe. Hier ging es um die Darstellung der Schützengräben und Frontlinie - eine Herausforderung der ganz besonderen Art. Jeunet sagte selbst, dass das Team beim Nachbau der Kampfgräben und Unterstände an seine Grenzen ging, und die Probleme sehr groß waren. Die ehemaligen Kriegsschauplätze konnten oder durften wir nicht nutzen. Landwirtschaftliche Nutzflächen hätten wir zu sehr in Mitleidenschaft gezogen, und kein Studiogelände erfüllte die an diesen speziellen Teil des Films gestellten Ansprüche. Schließlich entschied man sich für einen Truppenübungsplatz in der Nähe von Poitiers. Echt und Originalgetreu musste alles wirken aber dennoch sicher für die Schauspieler und das Team am Set. Wochenlanger Dauerregen durfte die Anlage nicht zum Einsturz bringen, Schlamm und Wasser die Dreharbeiten nicht gefährden. Um vor Beginn der Dreharbeiten alle Gefahrenpunkte zu erkennen, bauten die Techniker um Jean-Pierre Jeunet ein sieben Meter langes Modell der Anlage. Danach begann der wirkliche Ausbau des Grabensystems, der mehr als sechs Wochen in Anspruch nahm. Ein Gelände von mehr als 20 Hektar wurde für die Nutzung der Dreharbeiten beansprucht. Das Team schuf auf dem Truppenübungsplatz im wahrsten Sinne des Wortes einen "lebendigen Ausschnitt" der Westfront des Jahres 1917. Jeder Zentimeter der Kampfzone wurde "Originalgetreu" nachgebildet - eine Herkulesarbeit. Nach Abschluss der Dreharbeiten versetzten die Mitarbeiter das Gelände wieder in seinen Urzustand zurück.

Die Zusammenarbeit

mit der Kostümbildnerin Madeline Fontaine war hervorragend, denn

für die wechselnden Drehorte und Zeitpunkte wurden Unmengen an

Kostümen und Staffagen benötigt - alles nach originalen Vorbildern

angefertigt. Zeitweilig mussten mehr als 400 verschiedene Ausstattungen

- zum Teil Original aus Frankreich, Spanien und England - für die

Filmaufnahmen bereitgestellt werden, etwa bei den Szenen auf der Place

de l'Opera in Paris.  Für

die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer

himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum

der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.

Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach

Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.

Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in

die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films

wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem

Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang

zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.

Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera

das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen

tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen

war. Für

die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer

himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum

der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.

Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach

Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.

Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in

die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films

wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem

Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang

zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.

Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera

das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen

tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen

war.

Mit großer Intensität ging es dann in die Szenen hinein, die von allen Beteiligten ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen verlangten. Besonders die Aufnahmen in den Schützengräben und Granattrichtern ließen keinen der Beteiligten unberührt. Aber auch das Leben in der Etappe mit seiner dumpfen Plackerei und dem monotonen Leerlauf stellen einen wichtigen Bestandteil des Films dar.

Manech - Mathildes Verlobter - träumt im Dreck der Gräben von seiner Rückkehr an die Seite seiner Verlobten und der baldigen Hochzeit. Wenn diese Sache beendet ist, darf ich endlich nach Hause..."

Der Traum eines jeden Soldaten, einfach die Waffen wegzuwerfen und nach Hause zu gehen. Doch an einem Morgen an der Front findet eine Granate wie von Geisterhand beschworen den Weg zu Manech und seinen Freunden...

Doch nicht nur

Kampfszenen stellten eine Herausforderung an das Team, sondern auch

"ganz normale" Begebenheiten, so den Straßenverkehr auf der Place

de l'Opera zu jener Zeit.  Zunächst

wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände

eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen

Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des

Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen

an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung

und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich

im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden

natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen

Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende

Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen

die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,

die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter

und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist

du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und

wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens. Zunächst

wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände

eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen

Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des

Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen

an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung

und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich

im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden

natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen

Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende

Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen

die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,

die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter

und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist

du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und

wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens.

Regisseur

Jean-Pierre Jeunet zählt zu den ganz Großen im Filmgeschäft. Mit "Die fabelhafte Welt der Amelie" machte er weltweit Furore. Aber auch Genre Science Fiction und Makabres wusste Jeunet zu überzeugen. Alien - die Wiedergeburt und Delikatessen gehören zu den herausragenden Werken dieses Regisseurs.

Schauspieler

Audrey Tautou überzeugte bereits als verträumte Kellnerin in "Die fabelhafte Welt der Amelie". Mit "Mathilde - eine große Liebe" hat sie sich selbst ein filmisches Denkmal gesetzt. Darüber hinaus spielte sie in Happy End, Wahnsinnig verliebt, Barcelona für ein Jahr und Die Liebeslust und die Freiheit herausragend.

Gaspard Ulliel und sein Hang zum Mysteriösen, Unwägbaren ließen ihn in Filmen wie "Der Pakt der Wölfe" und Belphegor - das Phantom des Louvre" brillieren. Aber auch "Paris - je t'aime", "Küss mich wenn du willst" und "Lehrjahre in Paris" machten ihn über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. In Mathilde - eine große Liebe, ist er die ideale Besetzung des Manech an der Seite von Audrey Tautou.

Julie Depardieu, Tochter des berühmten Gerard Depardieu spielt in Mathilde die Véronique Passavant. In 2004 konnte sie als beste Nachwuchsschauspielerin mit dem Film Little Lilli den französischen "César" gewinnen.

Dominique Pinion, ein Gesicht, dass man nicht vergisst. Wer erinnert sich nicht an seine Rolle in "Die Stadt der verlorenen Kinder", an "Delikatessen", an "Alien - die Wiedergeburt" oder an seine phantastische Leistung im TV-Mehrteiler "Via Mala". Hier spielt er den Sylvain so überzeugend wie kein anderer.

Kostüme

Madeline Fontaine sorgte bereits in "Die fabelhafte Welt der Amelie" für das richtige "Dressing" der Akteure. Sie machte ihren Job so gut, dass Jeunet sie gleich für Mathilde - eine große Liebe verpflichtete.

Musik

Mit Angelo Badalamenti gewann Jeunet einen hervorragenden Kompositeur, der bereits mit Preisen überhäuft wurde, unter anderem für die Musik zu "Twin Peaks". Weitere Werke sind "Mulholland Drive", "Eine wahre Geschichte", "Stadt der verlorenen Kinder" und Nightmare".

Im Verleih der Warner Bros. Pictures Deutschland

Internet: www.mathilde-derfilm.de |

Der

Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,

sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das

elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg

der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen

gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu

begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf

Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer

Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger

Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft

den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker

nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,

weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm

sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der

in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision

und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer

Menschenmassen zur Perfektion geführt.

Der

Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,

sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das

elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg

der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen

gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu

begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf

Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer

Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger

Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft

den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker

nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,

weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm

sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der

in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision

und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer

Menschenmassen zur Perfektion geführt.

Frisch

weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die

Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse

der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um

bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.

Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine

Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt

nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens

und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche

Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie

wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst

vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,

Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor

einem grässlichen Bauchschuss.

Frisch

weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die

Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse

der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um

bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.

Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine

Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt

nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens

und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche

Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie

wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst

vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,

Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor

einem grässlichen Bauchschuss. Seit

dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe

setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.

Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große

Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ

am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein

Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,

lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an

der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich

dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach

ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,

Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,

musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.

Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung

dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der

Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen

stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,

die sie mit Erfolg gemeistert haben.

Seit

dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe

setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.

Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große

Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ

am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein

Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,

lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an

der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich

dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach

ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,

Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,

musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.

Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung

dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der

Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen

stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,

die sie mit Erfolg gemeistert haben. Für

die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer

himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum

der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.

Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach

Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.

Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in

die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films

wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem

Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang

zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.

Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera

das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen

tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen

war.

Für

die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer

himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum

der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.

Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach

Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.

Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in

die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films

wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem

Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang

zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.

Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera

das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen

tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen

war. Zunächst

wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände

eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen

Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des

Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen

an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung

und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich

im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden

natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen

Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende

Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen

die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,

die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter

und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist

du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und

wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens.

Zunächst

wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände

eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen

Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des

Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen

an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung

und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich

im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden

natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen

Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende

Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen

die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,

die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter

und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist

du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und

wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens.