|

Brustkrebspatientinnen

stürmen den Gipfel

Wie mit modernen Therapien immer mehr Patientinnen geheilt werden können

Christiane Dierks aus Hamburg hat einen der höchsten Berge der

Welt bestiegen, den Mount Aconcagua in Chile. Noch vor vier Jahren schien

dies völlig unmöglich: Sie hatte Brustkrebs. Heute führt

die 39-Jährige ein ausgefülltes, glückliches Leben.

Kurz vor der Jahrtausendwende kam für die junge Frau der Schock:

Ein Knoten in der rechten Brust. Die Mammographie und die anschließende

Operation brachten die schreckliche Gewissheit – Brustkrebs. Es folgte

der Verlust der Brust und eine Chemotherapie. Eine Schwangerschaft musste

unterbrochen werden. Doch die 35-jährige Christiane Dierks gab

nicht auf und kämpfte. Sie meisterte ihr Schicksal mit Optimismus

und Humor. Und sie nahm die Krankheit zum Anlass, ihr bisheriges Leben

zu überdenken, ihren beruflichen Stress auf den Prüfstand

zu stellen und sich zu einem mutigen Schritt zu entschließen.

Sie besann sich auf ihre eigentlichen Wünsche und Stärken

und gründete ihr eigenes Unternehmen: The Image Institute. Heute

berät Christiane Dierks Firmen und Einzelpersonen in Image- und

Stilfragen und ist sehr erfolgreich.

Und sie stellte sich einer weiteren Herausforderung: Mit acht weiteren

ehemaligen Brustkrebspatientinnen aus ganz Europa bestieg sie im Februar

2004 einen der höchsten Berge der Welt: den 6962 Meter hohen Mount

Aconcagua in Chile. Mit dieser ambitionierten und Aufsehen erregenden

Aktion wollten sie und ihre Mitstreiterinnen anderen betroffenen Frauen

zeigen, dass die Krankheit nicht das Ende bedeutet. Brustkrebs darf

kein Tabu und kein Stigma sein. Frauen nach Brustkrebs sind genauso

leistungsfähig wie vor der Erkrankung. Das Leben verändert

sich, aber es geht weiter voran.

Chance auf Heilung im 3. Jahrtausend:

Wirksame Medikamente frühzeitig einsetzen

Möglich wird dies auch durch Fortschritte in der Krebstherapie.

Moderne Medikamente bieten heute eine immer bessere Chance auf Heilung.

So wurden kürzlich auf dem größten internationalen Brustkrebskongress

in San Antonio, Texas, die Ergebnisse der BCIRG 001-Studie (Breast Cancer

International Research Group) vorgestellt. Sie zeigen, dass mit dem

frühzeitigen Einsatz des Krebsmedikamentes Taxotere (Wirkstoff

Doctaxel) im Vergleich zur Standardtherapie die Überlebensraten

bei Brustkrebs im Frühstadium deutlich verbessert und die Wahrscheinlichkeit

eines Rückfalls nachhaltig reduziert werden können.

Frauen mit befallenen Achsellymphknoten, die nach der Operation Docetaxel

erhielten, hatten nach einer Beobachtungszeit von 55 Monaten ein um

28 Prozent geringeres Risiko eines Rückfalls als Frauen, die mit

der Standardtherapie behandelt wurden. Für Deutschland bedeutet

dies, dass durch eine Docetaxelhaltige Kombinationstherapie pro Jahr

zusätzlich etwa 1.700 Patientinnen rückfallsfrei überleben

könnten – Frauen wie Christiane Dierks.

Neben der Verringerung des Rückfallrisikos um 28 Prozent ergab

die Studie auch, dass durch den Einsatz von Docetaxel die Wahrschein-lichkeit,

an der Erkrankung zu versterben, um 30 Prozent gesenkt werden konnte.

Dieser Überlebensvorteil ist dabei unabhängig von der Anzahl

der befallenen Lymphknoten und unabhängig vom Hormonrezeptor- und

HER-2/neu-Status des Tumors.

Über Aventis

Aventis erforscht und entwickelt innovative, verschreibungspflichtige

Medikamente zur Behandlung und Prävention von ernsten Erkrankungen

sowie Impfstoffe. Im Jahr 2003 erzielte Aventis in seinem Kerngeschäft

einen Umsatz von 16,79 Milliarden Euro, investierte 2,86 Milliarden

Euro in Forschung und Entwicklung und beschäftigte weltweit rund

69.000 Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist in Straßburg, Frankreich.

Weitere Informationen im Internet: http://www.aventis.com.

Wie immer

mehr Frauen den Krebs besiegen

Dr. med. Björn W. Lisboa, Hamburg

Das

Mammakarzinom ist in Deutschland mit etwa 50.000 Neuerkrankungsfällen

(1998) nach wie vor der häufigste bösartige Tumor der Frau.

Die Häufigkeit ist seit den sechziger Jahren deutlich angestiegen,

wobei es allerdings keinen schlüssigen Beweis dafür gibt,

dass von diesem Trend jüngere Frauen überproportional betroffen

wären. Auch bei der Sterblichkeit ist Brustkrebs die häufigste

Ursache. Seit kurzem zeigt sich aber auch in Deutschland eine Trendwende,

wie sie in den angelsächsischen Ländern schon seit Begin der

neunziger Jahre zu beobachten ist: Die Sterblichkeit nimmt ab, was durch

eine verbesserte Früherkennung, aber auch durch moderne adjuvante

medikamentöse Therapien erklärt wird. Das

Mammakarzinom ist in Deutschland mit etwa 50.000 Neuerkrankungsfällen

(1998) nach wie vor der häufigste bösartige Tumor der Frau.

Die Häufigkeit ist seit den sechziger Jahren deutlich angestiegen,

wobei es allerdings keinen schlüssigen Beweis dafür gibt,

dass von diesem Trend jüngere Frauen überproportional betroffen

wären. Auch bei der Sterblichkeit ist Brustkrebs die häufigste

Ursache. Seit kurzem zeigt sich aber auch in Deutschland eine Trendwende,

wie sie in den angelsächsischen Ländern schon seit Begin der

neunziger Jahre zu beobachten ist: Die Sterblichkeit nimmt ab, was durch

eine verbesserte Früherkennung, aber auch durch moderne adjuvante

medikamentöse Therapien erklärt wird.

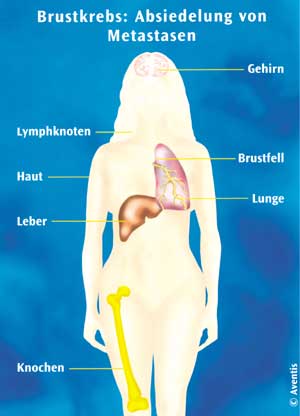

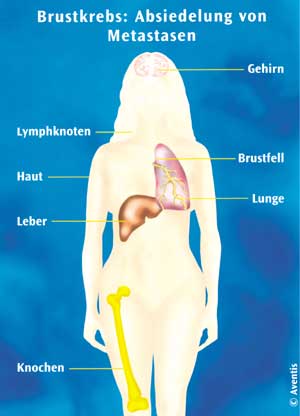

Brustkrebs ist nicht eine isolierte Erkrankung der Brust, sondern eine

Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Schon im frühen

Erkrankungsstadium können sich einzelne Tumorzellen vom Primärtumor

ablösen und über die Blutbahn oder das Lymphsystem andere

Organe im Körper erreichen, um dort Tochtergeschwülste, so

genannte Metastasen zu bilden. Deshalb ist es oftmals nicht ausreichend,

nur den Tumor aus der Brust operativ zu entfernen.

Die so genannte adjuvante Therapie ist eine medikamentöse Zusatzbehandlung,

die darauf abzielt, verstreute Tumorzellen im Körper zu zerstören.

Hierdurch kann das Risiko eines Rückfalls (Rezidives) gesenkt,

die Heilungschancen somit deutlich verbessert werden. So ist es möglich,

bei Frauen, deren Tumor Hormonrezeptor-positiv ist, eine sehr effektive

Nachbehandlung mit antiöstrogenen Substanzen durchzuführen.

Das wichtigste Medikament ist bisher das Tamoxifen. Über einen

Zeitraum von 5 Jahren eingenommen führt Tamoxifen nach 15 Jahren

zu einem absoluten Überlebensvorteil von 9 %.

Neben der antihormonellen Therapie hat gerade bei jüngeren Frauen

die Chemotherapie einen hohen Stellenwert. Hierbei werden Zellgifte

verabreicht, welche im Körper verstreute Tumorzellen zerstören

sollen. Ziel jeder adjuvanten Therapie ist die vollständige Heilung

der Patientin. Der Gewinn für die Patientin wird in der Regel als

relative Reduktion des Risikos eines Rückfalls bzw. Wiederkehr

der Erkrankung bezeichnet. Der absolute Gewinn steigt mit zunehmendem

Risiko, d.h. in der Regel gilt: Je größer das Risiko, desto

größer der Gewinn für die Patientin.

Chemotherapien werden heute als Polychemotherapien gegeben. Es werden

also verschiedene Wirkstoffe, die sich gegenseitig ergänzen, kombiniert.

Große Therapiestudien haben gezeigt, dass beispielsweise durch

die am längsten bekannte Kombinationstherapie CMF eine Senkung

der Sterblichkeit um absolut 4,6 % erreicht werden kann. Durch den Einsatz

von neueren Substanzen aus der Gruppe der Anthrazykline konnte eine

weitere Risikoreduktion in etwa der gleichen Größenordnung

erreicht werden. Heute gelten deshalb anthrazyklinhaltige Kombinationstherapien

als der Standard in der medikamentösen Zusatzbehandlung.

Seit einigen Jahren stehen mit den so genannten Taxanen Medikamente

aus einer völlig neuen Substanzgruppe zur Verfügung. Diese

Chemotherapeutika, welche ursprünglich aus der Eibe gewonnen wurden,

haben sich in der Behandlung der fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung

längst bewärt. Nun gibt es seit kurzem auch Daten aus ersten

Studien, in welchen diese neuen Substanzen mit der heutigen Standardtherapie

verglichen wurden. In einer dieser Studien wurde das Medikament Taxotere

in einer Kombinationstherapie mit dem anthrazyklinhaltigem FAC-Standardschema

verglichen. Es zeigte sich eine signifikante Verbesserung sowohl hinsichtlich

des rezidivfreien, als auch des Gesamtüberlebens bei den Patientinnen,

welche die taxanhaltige Therapie erhalten hatten.

Diese viel versprechenden Ergebnisse machen Mut und geben Anlass zu

der Hoff-nung, dass sich die Heilungschancen von Brustkrebspatientinnen

durch einen frühzeitigen Einsatz von Taxanen in der Primärtherapie

des Mammakarzinoms noch weiter verbessern lassen. Für welche Patientinnen

diese Therapie besonders sinnvoll sein kann, wird derzeit in mehreren

klinischen Studien untersucht.

Backgrounder

zur Zytostatikatherapie:

Taxane – Zytostatika aus der Eibe

Einer

der Grundpfeiler bei der Behandlung von Brustkrebs (Mammakarzinom) ist

neben der Operation die Chemotherapie. Dabei werden so genannte Zytostatika

eingesetzt, die als Zellgifte in den Zellzyklus eingreifen und damit

verhindern, dass sich die Krebszellen weiter teilen. Mit der Chemotherapie

sollen eventuell im Körper verbliebene Krebszellen abgetötet

und ein erneutes Wachstum des Tumors (Rezidiv) oder Tochtergeschwülste

(Metastasen) verhindert werden. Um möglichst alle Krebs-zellen

zu eliminieren, werden heute häufig verschiedene Zytostatika miteinander

kombiniert. Damit lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen die

Wirksamkeit deutlich steigern. Das geht aber nicht selten auf Kosten

der Verträglichkeit. Es wird deshalb intensiv an der Entwicklung

neuer Wirkstoffe gearbeitet, um eine gezieltere und gleichzeitig verträglichere

Chemotherapie anbieten zu können. Einer

der Grundpfeiler bei der Behandlung von Brustkrebs (Mammakarzinom) ist

neben der Operation die Chemotherapie. Dabei werden so genannte Zytostatika

eingesetzt, die als Zellgifte in den Zellzyklus eingreifen und damit

verhindern, dass sich die Krebszellen weiter teilen. Mit der Chemotherapie

sollen eventuell im Körper verbliebene Krebszellen abgetötet

und ein erneutes Wachstum des Tumors (Rezidiv) oder Tochtergeschwülste

(Metastasen) verhindert werden. Um möglichst alle Krebs-zellen

zu eliminieren, werden heute häufig verschiedene Zytostatika miteinander

kombiniert. Damit lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen die

Wirksamkeit deutlich steigern. Das geht aber nicht selten auf Kosten

der Verträglichkeit. Es wird deshalb intensiv an der Entwicklung

neuer Wirkstoffe gearbeitet, um eine gezieltere und gleichzeitig verträglichere

Chemotherapie anbieten zu können.

Taxane stoppen die Zellteilung und damit zugleich das Tumorwachstum

Bei der Suche nach neuen wirksamen Zytostatika ist die Natur den Forschern

zur Hilfe gekommen. Denn es hat sich gezeigt, dass Inhaltsstoffe der

Eibe, die so genannten Taxane, in der Lage sind, die Teilung von Zellen

zu hemmen. Werden Krebszellen mit diesen Substanzen behandelt, so können

sie sich nicht mehr vermehren, der Tumor wird in seinem Wachstum gestoppt.

In vielen Fällen kann durch die Gabe von Taxanen wie dem Wirkstoff

Docetaxel (Taxotere®) das Tumorwachstum tatsächlich aufgehalten

werden. Seit einigen Jahren wird Docetaxel in der Behandlung von Brustkrebs

eingesetzt, entweder allein (Monotherapie) oder auch in Kombination

mit herkömmlichen Zytostatika wie bei-spielsweise dem Anthrazyklin

Doxorubicin.

Docetaxel-Kombination – schnell und gut wirksam

Bald zeigte

sich anhand von Studien, dass die Kombination von Docetaxel und Do-xorubicin

eine sehr wirksame Behandlungsform ist und als Standardtherapie in der

Erstbehandlung von Frauen mit fortgeschrittener Brustkrebserkrankung,

wenn also bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) vorliegen, eingesetzt

werden kann. Bald zeigte

sich anhand von Studien, dass die Kombination von Docetaxel und Do-xorubicin

eine sehr wirksame Behandlungsform ist und als Standardtherapie in der

Erstbehandlung von Frauen mit fortgeschrittener Brustkrebserkrankung,

wenn also bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) vorliegen, eingesetzt

werden kann.

Aufgrund der Ergebnisse einer großen Untersuchung mit

429 Brustkrebs-Betroffenen hat die europäische Arzneimittelkommission

diese neue Kombination für die Therapie der Erkrankung im metastasierten

Stadium zugelassen. In der Studie wurde bei 60 % der mit Docetaxel und

Doxorubicin behandelten Frauen das Tumorwachstum gestoppt oder der Tumor

bildete sich sogar zurück. Bei der herkömmlichen Behandlung

war dies jedoch nur bei 47 % der Fall. Auch dauerte es unter dem Taxan

im Durchschnitt eindeutig länger als in der Vergleichsgruppe, bis

die Erkrankung fortschritt.

Trotz der besseren Behandlungsergebnisse wurden jedoch nicht mehr Nebenwirkungen

registriert, die Verträglichkeit der Zytostatika war in beiden

Gruppen vergleichbar. Die Behandlung mit Docetaxel hat darüber

hinaus für die Frauen einen weiteren Vorteil: Eine Klinikeinweisung

ist nicht notwendig, die Therapie kann ambulant durchgeführt und

in den normalen Alltag integriert werden.

Heilungsrate gesteigert: Über 30 % weniger Rückfälle

und über 50% we-niger Todesfälle

In laufenden Studien wird derzeit geprüft, ob sich die gute Antitumor-Wirkung

von Docetaxel möglicherweise dazu nutzen lässt, frühzeitig

die Heilungschancen von Frauen mit Brustkrebs zu erhöhen, indem

das Zytostatikum schon in frühen Stadien der Erkrankung gegeben

wird. Man spricht dann von einer so genannten adjuvanten, also die Operation

unterstützenden Chemotherapie.

Eine Aufsehen erregende Botschaft des internationalen Krebskongresses

in den USA (Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology;

ASCO) im Mai 2002 war zweifellos das von Experten bereits erwartete

Ergebnis nach einer dreijährigen Nachbeobachtungs-Phase der breit

angelegten internationalen BCIRG 001-Studie unter Leitung von Professor

Jean Marc Nabholtz, Los Angeles/Kalifornien, USA. Das Ziel der Studie

war, die Rückfall-Häufigkeit und das Heilungspotenzial einer

Kombi-nationsbehandlung mit Docetaxel zu untersuchen und mit der derzeit

üblichen Standardtherapie zu vergleichen. 1.491 Patientinnen aus

20 Ländern und weltweit 111 Kliniken nahmen an der Studie teil.

Die Ergebnisse belegen eindrucksvoll, dass eine Chemotherapie mit Docetaxel

im Frühstadium des Mammakarzinoms das Risiko eines Rückfalls

gegenüber der stan-dardmäßig durchgeführten Chemotherapie

um 32 % senkt. Mit der Docetaxel-Kombination ließe sich also jeder

dritte Rückfall verhindern. Auf Deutschland übertragen könnten

etwa 2.800 Brustkrebs-Patientinnen mehr durch den konsequenten Einsatz

einer solchen Therapie geheilt werden.

Chemotherapie vor der Operation – Tumorrückbildung und Erhalt

der Brust

Auch der Einsatz von Docetaxel vor der Operation wird geprüft (neoadjuvante

oder primär systemische Chemotherapie). Die in Deutschland durchgeführte

GEPARDUO-Studie (German Preoperative Adriamycin Docetaxel-Studie) konnte

belegen, dass die präoperative Behandlung mit der Docetaxelhaltigen

Kombinati-onstherapie 10 % mehr brusterhaltende Operationen ermöglicht

als herkömmliche Therapieformen: bei 76 % der Patientinnen musste

die betroffene Brust nicht amputiert werden. In 90 % der Fälle

bildete sich der Tumor zurück und bei mehr als 20 % verschwand

er völlig. Die Nachfolge-Studie GEPARTRIO läuft derzeit, eine

Teilnahme ist noch möglich. Weitere Informationen unter www.gabg.de).

Die Andenexpedition hat mir gezeigt, wie stark ich bin

Christiane Dierks, Hamburg

Meine Krankengeschichte

Im Dezember 1999 ertastete ich einen Knoten in meiner rechten Brust.

Bei der Mammographie im Januar 2000 wurden drei Tumore gefunden, die

eine Woche später entfernt wurden. Vier Tage darauf wusste ich,

dass ich schwanger war. Weitere vier Tage später wurde mir die

rechte Brust abgenommen, wobei direkt ein Expander für den späteren

Wiederaufbau der Brust eingesetzt wurde. An die Operation schlossen

sich vier Zyklen einer Chemotherapie mit einem Anthrazyklin an, meine

Schwangerschaft musste abgebrochen werden.

Die Expedition zum Mount Aconcagua

Die Idee zu dieser ungewöhnlich mutigen und ambitionierten Expedition

hatte eine Radioredakteurin aus Belgien, die in ihrem persönlichen

Umfeld mehrfach mit der Erkrankung Krebs konfrontiert worden war. Sie

wollte zeigen, dass Frauen, die den Brustkrebs überstanden haben,

genauso leistungsfähig sind wie andere Menschen. Sie wollte Vorurteile

abbauen und Mut machen. Sie suchte und fand den Kontakt zu neun Frauen

aus ganz Europa, die mit ihr das vermeintlich Unmögliche wagen

wollten. Im August 2003 trafen wir uns zu einem Vorbereitungstraining

in den Schweizer Hochalpen.

Die eigentliche Expedition startete am 5. Februar 2004. In den folgenden

zwei Wochen bestiegen wir gemeinsam mit Bergführern und unserem

Expeditionsarzt den Mount Aconcagua in Chile. Er ist 6.962 Meter hoch.

Der Aufstieg führte uns alle bis an unsere Grenzen, doch wir haben

unser Ziel erreicht: Wir haben gezeigt, dass Frauen nach Brustkrebs

leistungsfähig sind, dass der Krebs uns nicht besiegt hat. Wir

wollen anderen betroffenen Frauen Mut machen: Das Leben ist nicht zu

Ende, es geht weiter und hält große Herausforderungen und

Triumphe bereit. Weitere Informationen zur Expedition unter: www.beyondthewhiteguard.org.

Mein beruflicher Neuanfang

Doch der Krebs hat noch mehr bei mir bewirkt: Eine neue Definition von

Glück und Erfolg. Ich habe mich beruflich verändert und endlich

selbst verwirklicht. Im Jahr 2002 gründete ich „The Image Institute“

in Hamburg und gebe als Imageberaterin erfolgreich Seminare und Einzelcoachings

für Firmen und Privatpersonen (www.the-image-institute.de).

Soll ich mein heutiges Leben und meine Gefühle kurz zusammenfassen,

würde ich sagen: Gestern Brustkrebs. Heute gesund und glücklich!

Backgrounder bei gesicherter Diagnose:

Der Ernstfall – Die Diagnose Brustkrebs ist gesichert

Die Zeit zwischen den verschiedenen Untersuchungen, das Warten auf den Befund – Momente des Hin- und Hergerissenseins zwischen Hoffnung und Angst, Verzweiflung und Mut beherrschen viele betroffene Frauen.

Und dann der Schock: Der Verdacht auf Brustkrebs hat sich bestätigt, die Diagnose steht zweifelsfrei fest, die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten, sind auf einmal real.

Jede Frau verarbeitet die Diagnose anders. Angst vor der Operation, Angst davor, ein wesentliches Attribut der Weiblichkeit zu verlieren, Angst vor einer lebensbedrohlichen Erkrankung werden bei den meisten der von Brustkrebs Betroffenen im Vordergrund stehen.

Sicherlich ist es ratsam, wenn die Betroffene ein wenig Abstand gewonnen hat und der erste große Schock einigermaßen überwunden ist, erneut mit ihrem betreuenden Arzt oder ihrer Ärztin spricht. Sie können Möglichkeiten zeigen, mit der Diagnose umzugehen, wie es den persönlichen Bedürfnissen entspricht. Die Familie, Freunde und Bekannte und auch der Kontakt zu anderen betroffenen Frauen in Selbsthilfegruppen sind mögliche Begleiter auf diesem Weg. Viele Krebspatienten berichten von der Erfahrung, dass ihr Leben unter dem Eindruck der Erkrankung intensiver wurde. Es werden Kräfte mobilisiert, von denen man vorher gar nichts wusste.

Die Diagnose annehmen und das Leben aktiv neu gestalten

Erfahrungsgemäß kommen Frauen mit Brustkrebs auf lange Sicht betrachtet besser mit der Erkrankung zurecht, wenn sie die Diagnose annehmen und sich aktiv an der Bekämpfung der Krankheit beteiligen. Im Idealfall ist die Patientin Partnerin des Arztes im Kampf gegen den gemeinsamen Feind „Brustkrebs“ und nicht nur gleichgültiger „Fall.“

Erster Schritt auf diesem sicherlich manchmal steinigen Weg ist die umfassende Information über die geplante Behandlung, deshalb der Appell an alle Betroffenen: „Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben – kurz: werden Sie Expertin und Ihre eigene Verbündete.“

Backgrounder zur Diagnose:

Brustkrebs – Jeden ertasteten Knoten abklären lassen

Ob ein Knoten in der Brust selbst ertastet wird oder die Veränderung

im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung durch die Ärztin oder den Arzt

aufgespürt wurde: Die erste Reaktion ist Angst, Angst vor Brustkrebs

– in der Fachsprache Mammakarzinom genannt. Brustkrebs ist der häufigste

bösartige Tumor bei Frauen, in Deutschland erkranken pro Jahr etwa

50.000 Frauen. Aber: Brustkrebs ist heilbar, wenn er früh genug

er-kannt und richtig behandelt wird.

Keine wertvolle Zeit verstreichen lassen und den Weg zum Arzt nicht

scheuen, heißt die Devise, wenn ein Knoten getastet wurde. Sehr

häufig sind die Sorgen unbegründet, denn die meisten Knoten

in der Brust – etwa 80 Prozent – sind gutartig und kein Krebs. Um das

jedoch einwandfrei feststellen zu können, müssen einige Untersuchungen

durchgeführt werden.

Zentrale Bedeutung: Mammographie

Heute gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen sich auch im

frühen Stadium die Diagnose Brustkrebs sichern oder weitestgehend

ausschließen lässt. Die wichtigste Untersuchungsmethode bei

einer verdächtigen Veränderung der Brust ist derzeit die Mammographie,

also die Röntgenuntersuchung der Brust. Am besten wählen Sie

für die Durchführung der Mammographie eine große Röntgenpraxis

oder die Röntgenabteilung einer Klinik, um sicher zu gehen, dass

die Mammographiebilder von erfahrenen Ärzten beurteilt werden.

Bei dieser Untersuchung werden beide Brüste nacheinander für

einige wenige Se-kunden zwischen zwei strahlendurchlässigen Plexiglasscheiben

möglichst flach zu-sammengepresst. Das ist zwar für einen

Moment unangenehm, aber wichtig, denn je flacher die zu durchleuchtende

Gewebeschicht ist, desto besser sind die Qualität und Aussagekraft

der Röntgenbilder.

Im Mammographiebild kann ein getasteter Knoten besser beurteilt werden:

So gibt es verschiedene Zeichen, die Hinweise für eine bösartige

Veränderung sein können. Aber auch noch nicht tastbare Knoten

lassen sich entdecken: Mit den heutigen Geräten können Tumore

erkannt werden, die kleiner als ein Zentimeter, also in etwa in Reiskorngröße,

sind (Grenze derzeit 5 Millimeter). Und bei den heute verwendeten modernen

Mammographiegeräten ist die Strahlenbelastung nur gering.

Wertvolle Unterstützung: Die Ultraschalluntersuchung

Das Brustgewebe kann auch mit Hilfe der Ultraschall-Untersuchung – medizinisch

Sonographie genannt – sichtbar gemacht werden. Dabei werden keine Röntgen-strahlen,

sondern Ultraschallwellen eingesetzt, die von einem Schallkopf ausgesandt

werden. Der Arzt führt den Schallkopf über die Brust und die

dabei vom Gewebe zu-rück geworfenen Schallwellen werden vom Computer

ausgewertet und erscheinen als Bild auf dem Monitor.

Die Ultraschall-Untersuchung erlaubt eine erste Darstellung eines Knotens

oder einer Zyste – einem mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum

– und ist auch geeignet für eine erste Beurteilung der Brust bei

jüngeren Frauen, bei denen das Brustdrüsengewebe oft sehr

dicht ist und bei der Mammographie eventuell nicht ausreichend durchleuchtet

werden kann. Das Verfahren ist nicht schmerzhaft, eine Strahlenbelastung

besteht nicht, weshalb die Sonographie beliebig oft wiederholt werden

kann. Sie liefert jedoch nur ergänzende Informationen, ihre Aussagekraft

ist geringer als diejenige der Mammographie, weshalb sich die Sonographie

auch nicht als alleinige Methode zur Abklärung eines getasteten

Knotens eignet.

Nur begrenzte Aussagekraft: die Kernspintomographie

Die Kernspintomographie ist ein aufwändiges Verfahren, mit dem

sich das Brustgewebe über Magnetfelder scheibchenweise darstellen

lässt. Die Kernspintomographie kann jedoch keine sicheren Anhaltspunkte

dafür geben, ob ein Knoten gut- oder bösartig ist. Zudem ist

sie zeitaufwändig und teuer, so dass dieses Verfahren nur bei speziellen

Fragestellungen eingesetzt wird.

Gewissheit verschafft die Biopsie

Wenn die Ergebnisse von Mammographie und Ultraschalluntersuchung den

Verdacht auf Brustkrebs erhärtet haben, wird Ihr Arzt zu einer

Gewebeuntersuchung, der so genannten Biopsie, raten. Nur damit kann

letztendlich sicher festgestellt werden, ob ein Knoten tatsächlich

gut- oder bösartig ist.

Heute werden dafür schonende, so genannte minimal invasive Verfahren gewählt, die man in der Regel in lokaler Betäubung und ambulant durchführt. Mit einer sehr dünnen Hohlnadel wird dabei unter Ultraschall- oder Mammographiekontrolle aus dem verdächtigen Herd Gewebe entnommen und an den Pathologen zur Beurteilung durch das Mikroskop geschickt. In der Regel dauert es einige Tage, bis das Ergebnis vorliegt.

Durch die Kombination der verschiedenen Untersuchungsmethoden lässt

sich nicht nur die Diagnose eines Brustkrebses ausschließen oder

sichern, es wird im Falle eines Falles auch bestimmt, in welchem Stadium

sich der Tumor befindet. Dies ist entscheidend für die Therapieplanung

und es ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Heilungschancen

bei Brustkrebs.

Backgrounder zur Prophylaxe:

Brustkrebs – Früherkennung ist entscheidend

Brustkrebs – mit dieser schicksalhaften Diagnose werden seit Jahren

mehr und mehr Frauen konfrontiert. Mittlerweile ist Brustkrebs, der

Mediziner spricht vom Mammakarzinom, der häufigste Tumor bei Frauen.

Seine Heilungschancen sind, wie bei den meisten anderen Karzinomen auch,

umso besser, je früher der Tumor erkannt wird. Gerade bei Brustkrebs

haben die Frauen gute Möglichkeiten, durch aktive Vorsorge selbst

zur Früherkennung beizutragen.

Dazu gehören die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt und die monatliche Selbstuntersuchung der Brust. Internationalen Studien zufolge können mehr als 90 % der Frauen, bei denen der Tumor tatsächlich im Frühstadium entdeckt wurde, geheilt werden.

Selbstuntersuchung: den Tastsinn trainieren

Zwar steigt das Risiko mit zunehmendem Alter, dennoch ist der Brustkrebs

keinesfalls auf ältere Frauen beschränkt. Auch schon in jungen

Jahren ist daher die Selbstuntersuchung der Brust von entscheidender

Bedeutung. Wenn die Frau sich nach erlernter Technik regelmäßig

untersuchen, wird sie Ihr Brustgewebe mit der Zeit gut kennen und Normales

von Verdächtigem unterscheiden können. Die Erfahrung zeigt,

dass Frauen, die ihre Brust regelmäßig selbst untersuchen,

Knoten bereits von etwa zwei Zentimetern Durchmesser, also doppelter

Kirschkerngröße, erkennen. Zum Vergleich: Frauen ohne Erfahrung

der regelmäßigen Untersuchung ertasten einen Knoten erst

bei einer Größe von rund 3,5 Zentimeter, was der Größe

einer Walnuss entspricht. Fazit: Übung trainiert den Tastsinn.

Mit einer „professionellen“ Selbstun-tersuchung in Ergänzung zur

Vorsorgeuntersuchung durch den Frauenarzt lässt sich Brustkrebs

im Frühstadium gut erkennen.

Immer zum gleichen Zeitpunkt im Monat untersuchen

Am besten untersuchen Frauen ihre Brust einmal im Monat acht bis zehn

Tage nach dem ersten Tag der Monatsblutung. Dann nämlich ist das

Brustgewebe besonders weich, und Veränderungen lassen sich leichter

tasten. Das gilt auch für Frauen in den Wechseljahren, die eine

Hormonbehandlung erhalten und bei denen die Regelblutung regelmäßig

auftritt. Wenn sie keine Hormone einnehmen und keine Periode mehr haben,

untersuchen sie ihre Brust am besten zu einem festgelegten Termin ebenfalls

einmal im Monat.

Praktisch ist dabei die Untersuchung nach einer fest gelegten Reihenfolge:

1. Beginnen Sie vor dem Spiegel, in dem Sie Ihre Brust kritisch betrachten

und zwar mit gesenkten wie auch mit erhobenen Armen und ein weiteres

Mal mit in die Hüften gestemmten Armen und angespannter Brustmuskulatur.

Es sollte kontrolliert werden, ob sich die Brust verändert hat,

ob eine Seite größer ist oder höher sitzt als die andere,

ob die Haut Dellen aufweist oder die Brustwarzen sich in Form oder Farbe

verändert haben oder voneinander unterscheiden.

2. Auf diese kritischen Blicke auf die Brust folgt die Tastunteruntersuchung

im Stehen oder Sitzen und im Liegen. Dazu streckt man am besten die

Hand der Brustseite, die untersucht werden soll, nach hinten oder legt

sie hinter den Kopf. Mit der anderen Hand wird die Brust mit gerade

und geschlossen gehaltenen Fingern durch leichte, kreisende und tastende

Bewegungen Zentimeter für Zentimeter systematisch abgetastet: einmal

vom Brustbein zur Brustmitte hin, danach von außen zur Brustmitte.

Anschließend sollte parallel von unten nach oben und von oben

nach unten abgetastet werden. Zum Schluss werden die mittleren Bezirke

um den Warzenhof separat untersucht, ebenso wie das Gewebe zwischen

Brust und Achselhöhle und diese selbst.

Bei der Untersuchung im Sitzen oder Stehen bietet es sich an, mit einer

Hand die Brust leicht anzuheben und mit der anderen Hand die Untersuchung

leicht streichend und tastend durchzuführen und abschließend

zu testen, ob sich möglicherweise durch sanften Druck Absonderungen

aus der Brustwarze heraus drücken lassen.

Im Zweifelsfall kann man zusätzlich den Frauenarzt zu Rate ziehen

und sich die beste Technik in der Praxis zeigen lassen. Ergeben sich

bei der Selbstuntersuchung Auffälligkeiten, sollte umgehend ein

Arzt aufgesucht werden.

Regelmäßig zur Krebsvorsorge

Unabhängig von der Selbstuntersuchung sollte jede Frau ab dem 30.

Lebensjahr die vom Gesetzgeber vorgesehenen Krebsfrüherkennungs-Untersuchungen

wahrnehmen. Dabei wird der Frauenarzt nicht nur per Abstrich und klinischer

Untersuchung nach einem Tumor im Bereich der Gebärmutter fahnden.

Auch das sorgfältige Abtasten der Brüste sowie der Achselhöhlen

gehört dazu.

Eine Röntgenuntersuchung, die so genannte Mammographie, ist generell

angezeigt, wenn der Tastbefund auffällig ist, wenn also durch die

Frau oder Ihren Frauenarzt ein Knoten in der Brust aufgespürt wurde.

In solchen Fällen dient die Mammographie, eventuell ergänzt

durch die Ultraschalluntersuchung (Sonographie) zur Abklärung des

Befundes.

Unabhängig davon ist die Mammographie ab dem 40. Lebensjahr alle

zwei Jahre zur Früherkennung empfehlenswert. Denn in der Mammographie

lassen sich bereits Tumore erkennen, die Reiskorn groß sind, also

einen Durchmesser von weniger als einem Zentimeter haben. Die durch

die Mammographie bedingte Strahlenbelastung ist gegenüber ihrem

Nutzen zu vernachlässigen, so die Meinung der Experten.

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten einer Mammographie in folgenden Fällen:

• wenn ein Knoten getastet wurde und der Verdacht auf Brustkrebs besteht.

• wenn Verwandte – Schwester oder Mutter – bereits an Brustkrebs erkrankt sind.

Ein „privates“ Screening, also wenn frau selbst auf Nummer Sicher gehen

will und eine Mammographie durchführen lassen möchte, zahlen

die gesetzlichen Krankenkassen derzeit noch nicht.

Backgrounder zur Therapie:

Behandlung bei Brustkrebs

Jede Brustkrebserkrankung ist anders. Hinter dem Begriff Brustkrebs

verbergen sich verschiedene Arten von Tumoren und Krankheitssituationen.

Und je nachdem wie groß der Tumor ist, welche besonderen Eigenschaften

er aufweist und in welchem Gesundheitszustand die Patientin sich befindet,

wird eine individuell für ihre Bedürfnisse „maßgeschneiderte“

Behandlung zusammengestellt.

Zunächst den “Feind“ genau analysieren

Dafür müssen die Ärzte zunächst ein genaues Profil

des Tumors erarbeiten, denn je genauer sie den Tumor kennen, desto besser

und gezielter können sie ihn bekämpfen. Diese Analyse nennt

man „Klassifizierung“. Dafür sind verschiedene spezielle Untersuchungen

notwendig, bei denen zunächst verschiedene biologische Eigenschaften

des Tumors untersucht werden. Wichtig sind dabei vor allem die folgenden

Fragen:

• Wie ist das Wachstumsverhalten der Krebszellen?

o Sogenanntes Grading

? G1 = langsam wachsend

? G2 = mittelschnell wachsend

? G3 = schneller wachsend

• Besitzen die Krebszellen Bindungsstellen für weibliche Hormone?

o Östrogen/Gestagen-Rezeptor negativ oder –positiv

• Besitzen die Krebszellen Bindungsstellen für bestimmte Wachstumsfaktoren?

Der zweite wichtige Punkt für die Klassifizierung ist die Frage,

wie groß der Tumor ist und wie weit sich die Erkrankung im Körper

ausgebreitet hat, also in welchem Stadium sich der Brustkrebs befindet.

Weltweit hat man sich dabei auf eine international anerkannte Einteilung,

die so genannte TNM-Klassifikation, geeignet. Dabei werden folgende

Faktoren erfasst:

1. Tumorgröße (T)

2. Der Befall benachbarter Lymphknoten (N von lat. Nodus = Knoten)

3. Vorhandensein von Tochtergeschwülsten (Metastasen) im Körper (M)

Tis = Der Tumor befindet sich in seinem frühsten Stadium. Es wird auch Carcinoma in situ genannt.

T1 = Der Primärtumor ist kleiner als 2 cm.

T2 = Der Primärtumor ist 2 – 5 cm groß.

T3 = Der Primärtumor ist bereits größer als 5 cm.

T4 = Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung in der Nachbarschaft

(Brustwand oder Haut).

N0 = Es sind keine Lymphknoten befallen.

N1 = Metastasen in Lymphknoten der Achselhöhle nachweisbar.

N2 = wie N1, aber untereinander oder in der Nachbarschaft fixiert.

Mx = Eine Beurteilung über das Vorhandensein von Metastasen ist nicht möglich.

M0 = Kein Nachweis von Metastasen.

M1 = Fernmetastasen nachweisbar.

Es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten

Rasante medizinische Fortschritte haben die Palette der Behandlungsmöglichkeiten bei Brustkrebs enorm erweitert. Prinzipiell unterscheidet man dabei vier Arten:

• Lokale, örtliche Therapie

o Operation

o Strahlentherapie

• Systemische, im gesamten Körper wirkende Therapie

o Chemotherapie

o Hormontherapie

In den letzten zwanzig Jahren hat man viel über das Wesen der Brustkrebserkrankung

gelernt. Früher dachte man, Brustkrebs betrifft nur die Brust selbst

und es genügt, den Tumor durch eine Operation zu entfernen. Heute

herrscht jedoch unter Experten einhellig die Meinung, dass es sich um

eine Erkrankung handelt, die den ganzen Körper, das ganze „System“

betrifft. Denn auch wenn der Tumor in der Brust noch klein ist, können

kleinste, nicht nachweisbare Krebszellen bereits im Körper verstreut

sein (Tochtergeschwülste, so genannte Mikro-Metastasen).

Diese Erkenntnis führte zu einem grundlegenden Wandel in der Behandlung.

Die Operation ist zwar nach wie vor einer der wichtigsten Pfeiler in

der Therapie, aber allein nicht ausreichend, da sie nur lokal, also

örtlich auf den Tumor begrenzt wirkt. Heute bekommen fast alle

Patientinnen im Anschluss an die Operation eine so genannte systemische

Chemotherapie, die im gesamten Körper wirkt. Damit sollen möglicherweise

bereits verstreute Krebszellen abgetötet werden.

Die Operation: bei zwei Drittel der Patientinnen brusterhaltend

In praktisch jedem Fall wird zunächst eine Operation notwendig

sein, bei der der Tumor möglichst umfassend entfernt wird. Da heißt

nicht zwingend, dass die gesamte Brust entfernt werden muss (Mastektomie).

Bei über zwei Dritteln der betroffenen Frauen kann heute auf die

gefürchtete Brustamputation verzichtet werden, der Anteil so genannter

brusterhaltender Operationen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich

gestiegen.

Bei solchen Eingriffen wird nur der Tumor selbst sowie seine unmittelbare

Umgebung und die benachbarten Lymphknoten in der Achselhöhle entfernt.

Die brusterhaltende Operation kommt allerdings nur in Frage, wenn der

Tumor nicht zu groß und nicht auf die Brustwand übergegangen

ist, ein ausgewogenes Brust/Tumorgrößenverhältnis besteht

und das schonendere Vorgehen die allgemeinen Heilungsaussichten nicht

schmälert. In der Regel schließt sich hier eine Strahlentherapie,

und – je nach Tumorcharakteristika – eine Chemo- und/oder Hormontherapie

an.

Handelt es sich um einen speziellen Tumor, der noch auf die oberflächliche

Auskleidung der Drüsengänge beschränkt ist (Carcinoma

in situ), also ein regelrechtes Frühstadium, so reicht unter Umständen

die alleinige Entfernung des tumorösen Gewebes aus. Eine Chemotherapie

ist in solchen Fällen nicht unbedingt notwendig, doch wird meist

sicherheitshalber das umgebende Gewebe bestrahlt (Strahlentherapie),

um eventuell restliche, nicht sichtbare Tumorzellen sicher zu zerstören.

Bei fortgeschrittener Brustkrebserkrankung wird der Arzt zur Entfernung

der Brust raten. Diese so genannte Mastektomie wird heute aber so durchgeführt,

dass im Anschluss daran der Aufbau einer neuen Brust möglich ist

(Brustrekonstruktion).

Auf Nummer sicher gehen: Die Strahlentherapie

Mit der Strahlentherapie — medizinisch Radiotherapie genannt — sollen

Krebszellen vernichtet werden, die durch die Operation nicht erfasst

worden sind. Damit will man vor allem die Gefahr verringern, dass der

Tumor im unmittelbaren Bereich in der operierten Brust wiederkehrt oder

sich neu bildet; es soll also ein so genanntes Lokalrezidiv verhindert

werden.

Die hoch energetischen Strahlen durchdringen dabei den Körper und

schädigen sowohl gesunde Zellen als auch die Krebszellen. Aber

gesunde Zellen können sich zwischen den Bestrahlungen wieder erholen,

während Tumorzellen nach und nach absterben. Deshalb wird die Bestrahlung

in viele einzelne Sitzungen mit jeweils geringer Strahlendosis aufgeteilt

(fraktioniert), damit sich die gesunden Zellen zwischendurch wieder

„reparieren“ können.

Die Strahlentherapie muss immer durchgeführt werden, wenn brusterhaltend operiert wurde. Nach den Ergebnissen verschiedener Studien weiß man nämlich heute, dass bei Patientinnen ohne Strahlentherapie der Tumor wesentlich häufiger wiederkehrt (Rezidiv). Es gibt darüber hinaus weitere Situationen, in denen der behandelnde Arzt eine Strahlentherapie empfehlen wird.

Durch moderne Geräte und dank einer genauesten Vorbereitung ist

die Strahlentherapie heute sehr viel verträglicher geworden. Nach

dem Motto „so stark wie nötig und so schonend wie möglich“

können heute die eingesetzten Strahlen genau dosiert und gesteuert

werden, so dass nur der betroffene Bereich bestrahlt und umliegendes

gesundes Gewebe weitestgehend geschützt werden kann.

Im Allgemeinen beginnt man mit der Strahlenbehandlung, wenn die Operationswunde

gut verheilt ist, also in der Regel vier Wochen nach dem Eingriff, spätestens

zehn Wochen danach. Sie wird meist ambulant im Krankenhaus oder einer

spezialisierten radiologischen Praxis durchgeführt. Die meisten

Frauen können danach ganz normal wieder arbeiten, zu den häufigsten

Nebenwirkungen gehört jedoch die Müdigkeit, so dass die Patientin

sich in der Zeit – so weit es möglich ist – ein wenig schonen und

ausruhen sollte.

Die gesamte Strahlendosis wird in viele kleine Dosierungen aufgeteilt, weil sie so verträglicher ist. Bestrahlt wird daher im Allgemeinen täglich für wenige Sekunden bis Minuten über einen Zeitraum von fünf bis sechs Wochen.

Kampf gegen den Krebs an jeder Stelle des Körpers: Die Chemotherapie

Mit der Chemotherapie sollen noch nicht erkennbare, kleinste im Körper

verstreute Krebszellen (Tochtergeschwülste, Mikro-Metastasten)

vernichtet werden. Dies geschieht durch so genannte Zellgifte, die Zytostatika.

Sie greifen in den Zellzyklus ein und verhindern damit, dass sich die

Zellen weiter teilen. So kann das Tumorwachstum und das Auftreten von

Tochtergeschwülsten gestoppt werden.

Die Chemotherapie kann prinzipiell zu verschiedenen Zeitpunkten gegeben werden:

1. Vor der Brustoperation (primär systemisch) Damit will man den Tumor so verkleinern, dass brusterhaltend operiert werden kann.

2. Nach der Brustoperation (adjuvant, die Operation unterstützend) Hierbei sollen eventuell im Körper verstreute und versteckte Krebszellen vernichtet werden. Das Ziel der Therapie ist die Heilung.

3. Bei Metastasen (palliativ = lindernd) In diesem Fall sollen durch die Chemotherapie Beschwerden gelindert und das Überleben verlängert werden.

Ob eine Chemotherapie notwendig ist, hängt von vielen verschiedenen

Faktoren ab. Allgemein wird heute so gut wie allen Patientinnen im Anschluss

an die Operation eine adjuvante Chemotherapie empfohlen, da man weiß,

dass die Brustkrebserkrankung den ganzen Körper betrifft und damit

auch entsprechend systemisch behandelt werden muss. In verschiedenen

Studien konnte nachgewiesen werden, dass durch diese adjuvante Chemotherapie

deutlich mehr Frauen geheilt werden können. Meistens werden dabei

mehrere Zytostatika miteinander kombiniert, da man weiß, dass

die Kombination wirksamer ist als eine Substanz alleine.

Behandelt wird nach einem bestimmten Schema, dem so genannten Protokoll,

in dem die Menge der eingesetzten Zytostatika und die zeitlichen Abstände

genau festgelegt sind. Einen Behandlungsabschnitt nennt man Zyklus,

die genaue Anzahl der Zyklen hängt von der jeweiligen Chemotherapie

ab. Zwischen den einzelnen Zyklen liegen Pausen von meist zwei bis vier

Wochen, damit die Medikamente wirken und der Körper sich erholen

kann. Die meisten Zytostatika werden in Form von Infusionen über

eine Vene gegeben, einige können Sie auch als Tablette einnehmen.

Heute werden moderne Zytostatika eingesetzt, die sorgfältig dosiert

viel besser vertragen werden als früher. Trotzdem kann es durch

das Wirkprinzip der Zytostatika zu Nebenwirkungen kommen. Denn diese

Substanzen zerstören leider nicht nur die sich teilenden Krebszellen,

sondern auch verschiedene andere, gesunde und sich rasch teilende Zellen

des Körpers wie zum Beispiel Haarwurzelzellen und Zellen der Mund

und Darmschleimhaut. Das erklärt die typischen Nebenwirkungen wie

zum Beispiel Haarverlust, Entzündungen der Mundschleimhaut und

Durchfall. Die von den meisten Patientinnen besonders gefürchteten

Nebenwirkungen Übelkeit und Erbrechen kann man heute durch die

Gabe von speziellen Medikamenten so gut in den Griff bekommen, dass

sie nur noch sehr selten auftreten.

Behandlung durch Östrogenentzug: die Hormontherapie

Man weiß heute, dass das Wachstum von Brustkrebszellen in den

meisten Fällen unter dem Einfluss von weiblichen Hormonen angeregt

wird, also Östrogenabhängig ist. Ob das der Fall ist, kann

durch den Nachweis von Hormonbindungsstellen – auch Hormonrezeptoren

genannt – im Tumor festgestellt werden, an denen das Östrogen anbindet.

Besitzt der Tumor diese Bindungsstellen, spricht man von einem hormonrezeptor-positiven

Tumor, trifft dies nicht zu, ist der Tumor Hormonrezeptor-negativ.

Bei etwa zwei Dritteln der an Brustkrebs erkrankten Frauen liegt ein

homronrezeptor-positiver Tumor vor. Damit bietet sich eine zusätzliche

Chance, über eine Hormonbehandlung Einfluss auf das Tumorwachstum

zu nehmen. Das wichtigste Ziel ist dabei, die Hormone unwirksam zu machen,

um dem Tumor den Wachstumsreiz zu entziehen. Eine Hormonbehandlung ist

also genau genommen eine Hormonentzugsbehandlung.

Dafür gibt es prinzipiell zwei Ansätze:

1. Behandlung mit Anti-Östrogenen

Anti-Östrogene wie die Wirksubstanz Tamoxifen binden an den Östrogen-Hormonrezeptor

der Tumorzelle, entfalten aber nicht dessen Wirkung; die Tumorzelle

wird damit nicht mehr zum Wachstum angeregt.

2. Ausschalten der körpereigenen Öströgenbildung

Früher erfolgte dies durch die operative Entfernung der Eierstöcke.

Heute werden dazu Medikamente verordnet, die dem Hormon ähnlich

sind, das die Östrogenproduktion der Eierstöcke regelt. Man

nennt diese Substanzen GnRH-Analoga (Gonadotropin Releasing Hormon):

Auch sie binden an die entsprechenden Bindungsstellen an, werden aber

nicht selbst aktiv, so dass die Eierstöcke ihre Arbeit einstellen

und keine Hormone mehr bilden;

oder eine körpereigene Substanz – das Enzym Aromatase – hemmen, die für die Bildung von Östrogenen notwendig ist. Aromatasehemmer blockieren das Enzym, so dass kein Östrogen mehr produziert werden kann.

Ob eine Hormonbehandlung in Frage kommt, hängt von den persönlichen

Umständen ab. Wichtig ist dabei, ob die Patientin vor oder nach

Eintritt der Wechseljahre an Brustkrebs erkrankt sind und ob der Tumor

Hormonrezeptor-positiv ist.

GLOSSAR

Adjuvante Therapie

Adjuvant bedeutet unterstützend. Eine adjuvante Therapie ist jede

unterstützende Behandlungsform, die nach einer bereits vorangegangenen

Therapie – etwa dem chirurgischen Entfernen des Tumors – eingesetzt

wird, um zu verhindern, dass die Erkrankung erneut auftritt. Adjuvant

behandelt wird beispielsweise mit Hormonen (adjuvante Hormontherapie),

mit zellteilungshemmenden Medikamenten, so genannten Zytostatika (adjuvante

Chemotherapie) oder mit Strahlen (adjuvante Radiotherapie).

Altern

Das Lebensalter gilt als wichtiger Risikofaktor für das Entstehen

von Krebs: Je älter ein Organismus ist, desto wahrscheinlicher

werden fehlerhafte Zellteilungen. Aus fehlerhaft abgelaufenen Zellteilungen

gehen häufig genetisch veränderte Zellen hervor, die zu einem

Tumor heranwachsen können. Ein Grund für die Zunahme von genetischen

Fehlern ist, dass die Fähigkeit der Zelle Erbgutschäden zu

beseitigen, altersbedingt nachlässt.

Angiogenese

Die Neubildung von Blutgefäßen. Wenn ein Tumor bis zu einer

Größe von etwa zwei Millimetern herangewachsen ist, muss

er sich an das Blutgefäßsystem anschließen, damit er

Sauerstoff und Nährstoffe erhält und weiter wachsen kann.

Die entarteten Zellen selbst locken neue Blutgefäße zu ihrer

Versorgung an. Die Angiogenese entscheidet also mit darüber, ob

aus einer winzigen Ansammlung genetisch veränderter Zellen eine

große, bösartige Wucherung heranwächst. Krebsforscher

prüfen derzeit intensiv Substanzen, die die Angiogenese hemmen.

Gelänge es, die Neubildung von Blutgefäßen und damit

die Versorgung des Tumors zu unterbinden, könnten Geschwülste

idealerweise in frühen Stadien „ausgehungert“ oder in ihrem Wachstum

gebremst werden.

Antikörper

Körpereigene Abwehrproteine, die von bestimmten Zellen des Immunsystems,

den B-Zellen, gebildet werden, um Krankheitserreger oder andere gefährliche

Fremdkörper aufzuspüren und unschädlich zu machen. Nach

dem Vorbild der Natur hat die Wissenschaft mittlerweile spezielle Antikörpermoleküle,

so genannte monoklonale Antikörper, konstruiert, die sich gegen

Krebszellen richten und sie zerstören sollen. Um die Schlagkraft

dieser Antikörper gegen Krebszellen zu verbessern, wird versucht,

sie mit starken Giften oder strahlenden Substanzen zusätzlich „aufzurüsten“.

Damit das Abwehrsystem des Körpers die fremden Antikörper

nicht schnell eliminiert, werden ihre Proteinstrukturen außerdem

mithilfe gentechnischer Methoden weitestgehend „vermenschlicht“.

Apoptose

Entartete Zellen scheinen auf die natürlichen Signale des Körpers,

die sie zur Apoptose – zum programmierten Zelltod – auffordern, nicht

mehr zu reagieren. Sie verweigern gleichsam Selbstmord zu begehen. Von

der Erforschung dieses jeder Zelle eingebauten, von Genen gesteuerten

Selbstmordprogramms erhoffen sich die Experten neue Ansatzpunkte für

Medikamente. Mittlerweile ist bekannt, dass zahlreiche der bereits vorhandenen

Medikamente, die sich gegen Krebszellen richten (Chemotherapeutika),

deshalb wirken, weil sie das Selbstmordprogramm der entarteten Zelle

anschalten. Im Laufe der Zeit widerstehen die Krebszellen jedoch der

zellzerstörenden Kraft von Chemotherapeutika. Diese „Chemoresistenz“

beruht in vielen Fällen darauf, dass die Krebszellen Strategien

entwickeln, mit denen sie das mit Hilfe der Chemotherapeutika in Gang

gesetzte Apoptose-Programm wieder stoppen können. Eine fehlgesteuerte

Apoptose ist nicht allein für das Entstehen von Krebs, sondern

auch für andere Krankheiten, etwa den Schweregrad eines Herzinfarkts

oder Schlaganfalls, bedeutend. Normalerweise ist die Apoptose jedoch

kein krank machender Prozess. Es handelt sich vielmehr um ein biologisches

Basisprogramm, ohne das sich kein Organismus entwickeln kann. Ein Beispiel

dafür, wie maßgeblich die Apoptose die Entwicklung vielzelliger

Lebewesen beeinflusst, ist die Metamorphose der Kaulquappe zum Frosch:

Der Schwanz der Kaulquappe wird mittels Apoptose bauplangerecht eingeschmolzen.

Auch während der menschlichen Embryonalentwicklung findet programmierter

Zelltod statt: Mit Hilfe der Apoptose sorgt die Natur dafür, dass

sich die zunächst mit „Schwimmhäuten“ ausgestattete Handpaddel

in fünf wohlgestaltete Finger auftrennt.

Ballaststoffe

Für den Menschen unverdauliche Nahrungsbestandteile in Obst und

Gemüse. Sie wirken jedoch anregend auf die Darmperistaltik und

sind deshalb für die Verdauung wichtig. Eine weitere wichtige Funktion

der Ballaststoffe ist, dass sie Krebs erregende Abbauprodukte binden

können. Eine ballaststoffreiche Kost kann vor Krebserkrankungen

des Verdauungstraktes schützen.

Behandlung

Die drei klassischen Säulen der Behandlung von Krebs sind Operation,

Strahlenbehandlung und die medikamentöse Therapie mit zellwachstumshemmenden

Substanzen (Zytostatika). Die älteste und nach wie vor wichtigste

Behandlungsmethode ist die Operation, während der der Tumor möglichst

vollständig aus dem Körper entfernt wird. Die Strahlentherapie

wird häufig ergänzend zur Operation eingesetzt. Eine Behandlung

mit Krebsmedikamenten – eine Chemotherapie – ist im Gegensatz zu Operation

und Bestrahlung nicht auf einen Körperbereich beschränkt,

sondern erfasst den ganzen Organismus (so genannte systemische Therapie).

Wie die Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung vorgehen, richtet

sich in erster Linie nach der Art der Krebserkrankung und danach, ob

und wie weit sie sich im Körper ausgebreitet hat. Die Behandlungsplanung

erfolgt stets individuell. Oft werden verschiedene Behandlungsweisen

miteinander kombiniert – als ein so genanntes multimodales Behandlungskonzept.

Bestrahlung

Für die Strahlenbehandlung nutzt man energiereiche Strahlen. Diese

zerstören die Krebszellen oder hemmen sie in ihrem Wachstum. Eine

der wichtigsten Effekte der Strahlen betrifft die Erbsubstanz: Sie können

das Erbmolekül DNS so schwer schädigen, dass die Zelle stirbt.

In den vergangenen Jahren hat sich die Strahlentherapie in großen

Schritten weiterentwickelt. Zahlreiche Neuerungen – vor allem die Einführung

der Computertechnik in die Bestrahlungsplanung – erlauben es heute,

Tumoren präzise zu treffen und gesundes Gewebe vor der Strahlenwirkung

weitestgehend zu verschonen.

BRCA 1 und 2

BRCA ist die englische Abkürzung für Brustkrebs (Breast Cancer).

BRCA 1 und 2 sind zwei wachstumsregulierende Gene. Defekte dieser beiden

Gene werden für die meisten Fälle von erblichem Brustkrebs

verantwortlich gemacht. Etwa fünf bis maximal zehn Prozent aller

Brustkrebserkrankungen sind erblich bedingt.

Brustkrebs

Die häufigste Krebserkrankung von Frauen in den industrialisierten

Ländern: Bei etwa jeder zehnten Frau wird im Laufe ihres Lebens

Brustkrebs festgestellt. Doch auch Männer können, wenn auch

sehr selten, von Brustkrebs betroffen sein. Die meisten Brustkrebs-Patientinnen

erkranken „spontan“, das heißt, es kann keine einzelne Ursache

benannt werden, die für das Entstehen der Krankheit verantwortlich

ist. Lediglich fünf bis zehn Prozent aller Brustkrebserkrankungen

sind auf erbliche Faktoren zurückzuführen. Die meisten bösartigen

Tumoren – rund 60 Prozent – wachsen im oberen äußeren Quadranten,

also in jenem Teil der Brust, der der Achselhöhle am nächsten

liegt. Heute ist es möglich, nahezu jeden Brustkrebs brusterhaltend

zu operieren. Nur in seltenen Fällen muss noch eine „radikale Mastektomie“

erfolgen, bei der die Brust komplett entfernt wird.

Chemotherapie

Die jüngste Waffe gegen Krebs: Das erste Chemotherapeutikum – eine

chemische Substanz, die Krebszellen zerstört oder in ihrem Wachstum

hemmt – wurde in den 1940er Jahren entwickelt. Seither kamen zahlreiche

weitere wirksame Substanzen hinzu. Mittlerweile gibt es über 50

verschiedene zellteilungshemmende Medikamente (Zytostatika), zahlreiche

weitere Substanzen werden derzeit klinisch erprobt. Das Ziel einer Chemotherapie

ist, auch diejenigen Krebszellen zu erreichen, die sich eventuell im

Körper ausgebreitet haben. Die meisten Chemotherapeutika entfalten

ihre Wirkung in der Steuerzentrale der Zelle, dem Zellkern. Sie schädigen

dort das Erbmolekül. Infolgedessen stirbt die Zelle, oder sie ist

nicht mehr fähig, sich zu teilen. Die Wirkung der Chemotherapeutika

ist nicht allein auf Krebszellen beschränkt. Sie schädigen

auch normale Körperzellen, die sich oft teilen, beispielsweise

die Zellen der Schleimhäute, der Haarwurzeln oder des Knochenmarks.

Daraus ergeben sich die häufigsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie:

Störungen im Verdauungstrakt, Haarausfall und veränderte Blutwerte.

Zwischenzeitlich können viele Nebenwirkungen durch Medikamente

oder andere Gegenmaßnahmen gelindert oder ganz verhindert werden.

Ein Beispiel sind neuere Medikamente, die gegen Übelkeit und Erbrechen

wirken.

Chromosomen

Die in jedem Zellkern enthaltenen Strukturen aus DNS (Desoxyribonukleinsäure)

und Eiweißen. Auf dem Erbmolekül DNS sind hintereinander

die Gene aufgereiht, die Eiweiße „verpacken“ die Gene und regulieren

ihre „Zugänglichkeit“. Menschliche Körperzellen enthalten

zwei Chromosomensätze à 23 Chromosomen. Je ein Chromosomensatz

stammt von jedem Elternteil. Insgesamt sind in den Körperzellen

also 46 Chromosomen. In Krebszellen werden häufig veränderte

Chromosomen gefunden: Ursache solcher „Aberrationen“ können beispielsweise

eine Fehlverteilung der Chromosomen während der Zellteilung, der

Verlust einzelner Chromosomenabschnitte oder das unsinnige Vervielfältigen

chromosomaler Regionen sein.

Cisplatin

Eine anorganische Schwermetallverbindung, die häufig als zellteilungshemmendes

Medikament (Chemotherapeutikum) verwendet wird, um Krebs zu behandeln.

Dulbecco, Renato

Italienisch-amerikanischer Biologe und Nobelpreisträger, der das

weltweite Projekt zur Entschlüsselung des menschlichen Erbguts

(Genoms) mit dem Argument vorantrieb, dass man das Rätsel Krebs

nur lösen könne, wenn man sich auf die Gene konzentriere und

deren komplexes Zusammenspiel begreife.

Eibe

Aus Teilen der Eibe stammen wichtige Medikamente zur Therapie von metastasiertem

Brust- und Lungenkrebs. Die Medikamente wirken, indem sie die Zellteilung

gleichsam arretieren: Sie blockieren die so genannten Mikrotubuli, kleine

kontraktile Röhrchen, die benötigt werden, um die Chromosomen

während der Teilung der Zelle auf die beiden entstehenden Tochterzellen

zu ziehen.

Epidemiologie

Die Krebsepidemiologie ist ein wichtiges Forschungsgebiet, das sich

mit der Häufigkeit und Verteilung von Krebserkrankungen befasst.

Typische Fragen von Epidemiologen sind: Wie viele Menschen erkranken

jährlich an Krebs? Welche Krebsarten treten besonders häufig

auf? Welche sind seltener geworden? Gibt es Regionen, wo bestimmte Krebsarten

gehäuft auftreten? Aufgabe der Epidemiologie ist nicht allein die

statistische Bestandsaufnahme. Mit ihren Forschungsarbeiten wollen die

Wissenschaftler auch Ursachen von Krebs aufzeigen und eine bessere Vorsorge

und Früherkennung ermöglichen.

Ernährung

Eine falsche Ernährungsweise – zu viel, zu fett, zu wenig Vitamine

und Mineralien, zu wenig Ballaststoffe aus frischem Obst und Gemüse

– machen die Experten mittlerweile für 25 bis 40 Prozent aller

Krebsfälle verantwortlich. Eine falsche Ernährung ist damit

ein ähnlich großer – und vermeidbarer – Risikofaktor wie

das Rauchen.

Früherkennung

Ziel der Früherkennung ist es, Tumoren in frühen Stadien zu

erkennen, noch ehe erste Symptome auftreten. Denn je rechtzeitiger Krebs

erkannt wird, desto besser sind die Aussichten auf Heilung. An neuen

Techniken, um selbst Vorstufen von Krebs zu erkennen, wird derzeit intensiv

gearbeitet. Ein Beispiel sind so genannte Gen-Chips, mit denen sich

früheste molekulare Veränderungen, etwa die Überaktivität

bestimmter Gene, in Krebszellen nachweisen lassen. Männer ab dem

45. Lebensjahr sollten einmal jährlich die Prostata von einem Arzt

abtasten und die äußeren Genitalien sowie die Haut untersuchen

lassen. Frauen ab dem 20. Lebensjahr wird empfohlen, einmal jährlich

das innere und äußere Genitale untersuchen sowie einen Abstrich

von Gebärmutterhals und Gebärmuttermund durchführen zu

lassen. Zusätzlich vom 30. Lebensjahr an sollte einmal jährlich

eine medizinische Tastuntersuchung der Brust und der Achselhöhlen

sowie eine jährliche Inspektion der Haut stattfinden. In Deutschland

beispielsweise haben alle Versicherten vom 50. Lebensjahr an einen Anspruch

auf eine Tastuntersuchung des Enddarms sowie den Test auf verborgenes

Blut im Stuhl. Ab dem 55. Lebensjahr sollte die Darmspiegelung als Vorsorge-Untersuchung

folgen.

Gene

Ein Gen ist ein Abschnitt des Erbmoleküls DNS (Desoxyribonukleinsäure),

der die Information für die Konstruktion eines Proteins trägt.

Das menschliche Erbgut besteht aus schätzungsweise 30.000 Genen.

Für die Wachstumsregulation einer Zelle sind vor allem zwei Gengruppen

– die „Onkogene“ und die „Tumorsuppressorgene“ – verantwortlich. Wenn

Vertreter dieser beiden wichtigen Genfamilien Schaden erleiden, kann

eine Zelle aus ihrem Wachstumsgleichgewicht geraten und Krebs entstehen.

Gentherapie

Der Versuch, mit Genen zu heilen: Funktionstüchtige Gene sollen

gegen funktionslos gewordene Gene ausgetauscht und so Krankheiten, die

auf fehlerhaften Erbanlagen beruhen, kuriert werden. Die Gentherapie

von Krebs ist bislang nicht aus ihren experimentellen Ansätzen

hinausgekommen.

Haarausfall

Eine häufige Nebenwirkung der Behandlung mit krebszellzerstörenden

Medikamenten (Zytostatika). Die Medikamente greifen nicht nur Krebszellen

an, sondern auch normale Zellen, die sich rasch teilen. Dazu zählen

auch die Zellen der Haarwurzel. Infolge der Schädigung dieser Zellen

können die Haare vorübergehend ausfallen.

Herceptin

Ein neues Medikament, um Brustkrebs zu behandeln. Es handelt sich um

einen Antikörper, der die Bindungsstelle (Rezeptor) für einen

Wachstumsfaktor blockiert. Dieser Rezeptor – er wird fachsprachlich

mit dem KürzelHER2 bezeichnet – kommt auf der Oberfläche von

Zellen vor. Auf einem Teil bösartiger Brusttumorzellen ist dieser

Rezeptor häufiger als auf gesunden Zellen zu finden. Der Antikörper

kann das Wachstum derjenigen Brustkrebszellen verlangsam helfen, die

den Rezeptor in großer Anzahl als Oberflächenmerkmal tragen.

Derzeit ist Herceptin zugelassen, um Patientinnen zu behandeln, deren

Brustkrebs Tochtergeschwülste gebildet hat.

Hippokrates

Lebte um 460 bis 375 v. Chr., gilt als Stammvater der antiken Medizin

sowie als Begründer des ärztlichen Ethos. Er war der erste,

der medizinische Erfahrung und Beobachtungsgabe mit wissenschaftlichem

Denken verband. Er benutzte als Erster den Begriff Krebs (griechisch

„carcinoma“) für die Erkrankung, über die er sich häufig

geäußert hat, unter anderem mit folgendem Satz: „Alle, die

an verborgenen Krebsschäden leiden, lässt man am besten unbehandelt;

denn behandelt gehen sie rasch zu Grunde; unbehandelt hingegen bleiben

sie noch lange Zeit am Leben“.

Histologie

Werden Gewebe mikroskopisch untersucht, sprechen Fachleute von einer

histologischen Untersuchung; werden einzelne Zellen inspiziert, von

einer zytologischen Untersuchung (Zytologie). Die Diagnose Krebs kann

erst dann gestellt werden, wenn der Pathologe bei der mikroskopischen

Untersuchung einer Gewebeprobe Tumorzellen entdeckt.

Hormone

Botenstoffe des Körpers, die in geringsten Konzentrationen wirken.

Auf die von Hormonen übermittelten Signale reagieren nur Organe,

deren Zellen „Aufnahmestationen“ (Rezeptoren) für Hormone tragen.

Von der Zelloberfläche wird die Hormonbotschaft bis zum Zellkern

weitergeleitet. Manche Hormone regen Zellen dazu an, sich zu teilen.

Brustkrebs ist häufig „hormonabhängig“: Das weibliche Geschlechtshormon

Östrogen regt das Wachstum der Krebszellen an. Es gibt mittlerweile

verschiedene medikamentöse Möglichkeiten, die wachstumsstimulierende

Wirkung von Östrogenen auf Brustkrebszellen zu beeinflussen. Dazu

werden beispielsweise Anti-Östrogene verwendet oder Substanzen,

die verhindern, dass Östrogen gebildet wird.

Humangenomforschung

Von der genauen Kenntnis aller Gene des menschlichen Erbguts (humanes

Genom), ihres Zusammenspiels und ihrer Funktion (welche Proteine entstehen

nach den Anweisungen der Gene und welche Aufgaben erfüllen die

Proteine im menschlichen Organismus) erhoffen sich die Forscher ein

tiefes Verständnis der molekularen Krebsentstehung und neue Ansätze,

um die Erkrankung zielgerichtet und besonders schlagkräftig anzugehen.

Hyperthermie

Eine Behandlungsmethode, bei welcher der ganze Körper oder Körperteile

überwärmt werden. Sie wird teils eingesetzt, um die Wirkung

von Chemo- oder Strahlentherapie zu steigern. Der Hyperthermie liegt

die Laborbeobachtung zu Grunde, dass Krebszellen auf Temperaturen über

42,5 Grad Celcius besonders sensibel reagieren und absterben.

Immuntherapie

Eine Behandlungsform, für die Botenstoffe oder Zellen der körpereigenen

Abwehr genutzt werden. Mit ihrer Hilfe soll eine Abwehrreaktion des

Körpers gegen Krebszellen in Gang gesetzt werden. Es handelt sich

um eine experimentelle Therapie; gewisse Erfolge zeigten sich bislang

bei Lymphomen (Krebserkrankungen, die von lymphatischen Zellen ausgehen),

Dickdarm- und Brustkrebs.

Impfstoffe

Einen Impfstoff gegen Krebs zu finden, ist ein sehr altes Ziel der Forscher.

Bereits vor über 100 Jahren wurden erste Impfstoffe erprobt, doch

Erfolge blieben aus. Heute hoffen die Impfstoff-Experten auf das Vorbeugen

von Krebserkrankungen, die mit Infektionen in Verbindung stehen. So

haben sich in Ländern mit hoher Leberkrebsrate Impfungen gegen

das Hepatitis-B-Virus als erfolgreich erwiesen. Möglicherweise

werden in den kommenden Jahren Impfstoffe gegen den Gebärmutterhalskrebs

verfügbar sein. Erste Tests mit Impfstoffkandidaten verliefen viel

versprechend.

Karzinogene

Substanzen, von denen nachgewiesen ist, dass sie Krebs auslösen

oder ihn begünstigen. Sehr viele Karzinogene sind im Tabakrauch

enthalten, darunter starke wie Nitrosamine, Benzol oder polyzyklische

aromatische Kohlenwasserstoffe.

Karzinogenese

Das schrittweise Entstehen von Krebs. Der mehrstufige Prozess beginnt

mit einer genetisch veränderten Zelle und wird von verschiedenen

„inneren“ (genetische Disposition) und „äußeren“ Einflüssen

(beispielsweise Umweltkarzinogene) begünstigt. In den veränderten

Zellen sammeln sich immer mehr genetische Defekte an, worauf sie natürliche

Wachstumsgrenzen missachten, sich immer mehr auf Kosten gesunder Zellen

vermehren und im Körper ausbreiten.

Killerzellen

Spezielle Zellen des menschlichen Immunsystems, die von Viren befallene

und bösartige Zellen direkt zerstören und weitere Abwehrmaßnahmen

in Gang setzen. Die Wissenschaftler arbeiten derzeit an neuen Methoden,

mit denen die Aufmerksamkeit dieser körpereigenen „Scharfrichter“

gezielt auf Tumorzellen gelenkt werden soll. Dazu nutzen sie beispielsweise

monoklonale Antikörper, die Krebszellen so auffällig präsentieren,

dass sie von den Killerzellen nicht mehr „übersehen“ werden können.

Klinische Prüfungen

Wenn sich eine Substanz in Laborversuchen und in Untersuchungen mit

Tieren als wirksam erwiesen hat, folgen klinische Prüfungen, die

unter Beweis stellen sollen, dass sie auch beim Menschen wirkt. Erst

dann erteilen die Behörden die Zulassung für das neue Medikament.

Klinische Prüfungen müssen strengen gesetzlichen und wissenschaftlichen

Anforderungen genügen. Die Teilnahme an einer solchen Studie ist

freiwillig; Teilnehmer können jederzeit aus einer laufenden klinischen

Studie ausscheiden. Erfahrungsgemäß gelangt lediglich ein

Zehntel der tierexperimentell geprüften Substanzen in die Klinik.

Kombinationstherapie

Der Einsatz mehrerer Verfahren, etwa die Kombination von Chemo-, Strahlen-

und chirurgischer Therapie, um das bestmögliche Behandlungsergebnis

zu erzielen.

Krebsarten

Die

Medizin unterscheidet rund 200 verschiedene Krebsarten. Trotz dieser

Vielfalt gehen die meisten Krebserkrankungen auf eine gesunde Zelle

zurück, die sich in einem mehrstufigen Prozess in eine Krebszelle

umgewandelt hat. Je nachdem, welche Zellen sich zu Tumorzellen verändern,

entstehen sehr unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich verlaufen

und unterschiedlich behandelt werden müssen. Die

Medizin unterscheidet rund 200 verschiedene Krebsarten. Trotz dieser

Vielfalt gehen die meisten Krebserkrankungen auf eine gesunde Zelle

zurück, die sich in einem mehrstufigen Prozess in eine Krebszelle

umgewandelt hat. Je nachdem, welche Zellen sich zu Tumorzellen verändern,

entstehen sehr unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich verlaufen

und unterschiedlich behandelt werden müssen.

Krebsforschung

Interdisziplinär ausgerichtete Forschung, um die Ursachen und das

Entstehen von Krebserkrankungen zu verstehen und neue Ansätze für

eine bessere Diagnose und Therapie zu finden. Im letzten Drittel des

20. Jahrhunderts konnte die Forschung beispielsweise wachstumsstimulierende

und -unterdrückende Gene identifizieren, die bei der Krebsentstehung

eine Rolle spielen. Das National Cancer Institute (NCI) der Vereinigten

Staaten nennt als Hauptgebiete, auf denen künftig wegweisende Entwicklungen

zu erwarten sind: die Genomforschung und Genetik, die molekulare Epidemiologie,

die Zellbiologie, die Immunbiologie, die Immuntherapie und die Bioinformatik.

Lacks, Henrietta

Im Jahr 1949 erlag die Amerikanerin Henrietta Lacks ihrem Tumorleiden,

einem Gebärmutterhalskrebs. Dem Tumorgewebe wurden damals Zellen

entnommen und erstmals in Zellkultur vermehrt. Diese Zellen zeichnen

sich durch eine bislang unbegrenzte Fähigkeit aus, sich zu teilen.

Sie sind gleichsam unsterblich. Die Nachkommen der Zellen aus dem Tumorgewebe

von Henrietta Lacks werden im Laborjargon He-La-Zellen genannt. Sie

zählen zu den Standardsystemen für biochemische und molekularbiologische

Untersuchungen.

Mammographie

Eine Röntgenuntersuchung der Brust. Sie kann Knoten sichtbar machen,

die durch Abtasten nicht zu entdecken sind. Frauen über 40 Jahren

sollten zur Früherkennung von Brustkrebs alle zwei Jahre eine Mammographie

vornehmen lassen. Ein positiver Mammographie-Befund bedeutet aber nicht

zwangsläufig Krebs, sondern macht weitere Untersuchungen notwendig.

Metastasen

Tochtergeschwulste

des ursprünglichen Tumors in einem anderen Organ. Während

eine gutartige Geschwulst auf ihr Ursprungsgewebe beschränkt bleibt

und sich deshalb relativ leicht entfernen lässt, durchbrechen bösartige

Tumoren die Grenzen zu benachbarten Geweben und verbreiten sich dann

über die Blut- oder Lymphbahnen im Körper. Das Vorhandensein

oder Fehlen von Metastasen ist ein entscheidender Faktor für die

Heilungs- bzw. Überlebenschancen eines Krebspatienten. Schon vor

der Diagnose sind oft Krebszellen des Primärtumors als Metastasen

abgewandert. Oft ruhen sie zeitweise oder gar für immer unentdeckt

in anderen Organen – werden aber sehr gefährlich, wenn sie sich

zu teilen beginnen. Metastasen können manchmal operativ entfernt

werden, etwa in Lunge und Leber. In anderen Organen, etwa im Gehirn

oder in den Knochen, müssen sie durch Bestrahlung bekämpft

werden. Haben sich Metastasen schon an vielen Stellen des Körpers

gebildet, dann bleibt nur die Behandlung mit den Medikamenten, die auch

gegen den Primärtumor wirken. Darmkrebsmetastasen werden dann mit

Darmkrebsmedikamenten behandelt, unabhängig davon, wo sie sich

im Körper angesiedelt haben. Metastasierte Krebserkrankungen sind

oft nicht mehr vollständig zu heilen. Die Behandlung ist dann darauf

ausgerichtet, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die

Symptome zu lindern. Tochtergeschwulste

des ursprünglichen Tumors in einem anderen Organ. Während

eine gutartige Geschwulst auf ihr Ursprungsgewebe beschränkt bleibt

und sich deshalb relativ leicht entfernen lässt, durchbrechen bösartige

Tumoren die Grenzen zu benachbarten Geweben und verbreiten sich dann

über die Blut- oder Lymphbahnen im Körper. Das Vorhandensein

oder Fehlen von Metastasen ist ein entscheidender Faktor für die

Heilungs- bzw. Überlebenschancen eines Krebspatienten. Schon vor

der Diagnose sind oft Krebszellen des Primärtumors als Metastasen

abgewandert. Oft ruhen sie zeitweise oder gar für immer unentdeckt

in anderen Organen – werden aber sehr gefährlich, wenn sie sich

zu teilen beginnen. Metastasen können manchmal operativ entfernt

werden, etwa in Lunge und Leber. In anderen Organen, etwa im Gehirn

oder in den Knochen, müssen sie durch Bestrahlung bekämpft

werden. Haben sich Metastasen schon an vielen Stellen des Körpers

gebildet, dann bleibt nur die Behandlung mit den Medikamenten, die auch

gegen den Primärtumor wirken. Darmkrebsmetastasen werden dann mit

Darmkrebsmedikamenten behandelt, unabhängig davon, wo sie sich

im Körper angesiedelt haben. Metastasierte Krebserkrankungen sind

oft nicht mehr vollständig zu heilen. Die Behandlung ist dann darauf

ausgerichtet, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die

Symptome zu lindern.

Mistel

Schon die keltischen Druiden schrieben der Mistel Heilkraft zu. Daran

knüpfte Rudolf Steiner an. Der Begründer der Anthroposophie

empfahl die Mistel entsprechend der antiken Signaturlehre für die

Krebstherapie, weil sie als Schmarotzer auf Bäumen lebe und damit

dem Krebs ähnlich sei. Wie und ob Mistelextrakte zur Behandlung

von Krebs geeignet sind, ist heftig umstritten. Die Befunde in der Fachliteratur,

die nicht immer wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, reichen

von hochwirksam bis völlig wirkungslos. Einzelne Inhaltsstoffe

der Mistel scheinen aber wirksam zu sein. Insbesondere den Lektinen

wird eine Hemmung der Metastasierung zugeschrieben, die jedoch nicht

bewiesen ist.

Mutationen

Veränderungen der Erbinformation, die entweder ein Gen, ein ganzes

Chromosom oder Teile des gesamten Genoms betreffen. Mutationen können

spontan (z.B. durch Fehler bei der Zellteilung) oder durch exogene Einflüsse

(z.B. Chemikalien oder UV-Strahlen) entstehen. Mutationen in Keimzellen

werden vererbt – an der Entstehung von Tumoren sind aber meist somatische

Mutationen einzelner Gene in normalen Körperzellen beteiligt. Dabei

wird die Reihenfolge der vier Basenbuchstaben, in denen die Erbinformation

codiert ist, verfälscht. Das kann beim Abschreiben und Übersetzen

der Erbinformation zum Bau falscher Proteinprodukte führen – und

ein harmloses Wundheilungsprotein in einen hemmungslosen Wachstumsfaktor

verwandeln. Gesunde Zellen erkennen eine Mutation in der Regel rechtzeitig

und beheben den Fehler in routinemäßigen Reparaturverfahren.

Eine Mutation allein macht noch keinen Krebs – sie ist nur eine von

vielen möglichen Stufen auf dem Weg der Krebsentstehung.

Naturheilverfahren

Ein anerkanntes Teilgebiet der Medizin. Naturheilverfahren beruhen auf

jahrhundertealten Erfahrungen in der Anwendung von Methoden, die die

körpereigenen Heilkräfte anregen sollen. Diese bedienen sich

– auf der Grundlage einer ganzheitlichen Sicht des Menschen – bevorzugt

natürlich vorkommender Mittel (Licht, Luft, Erde, Wasser, Wärme,

Kälte, Nahrung, Pflanzen). Die klassischen naturheilkundlichen

Verfahren sind: Hydro-Thermotherapie, Ernährungstherapie und Fasten,

innere und äußere Behandlung mit Pflanzen und Pflanzenextrakten,

Bewegungstherapien und Massageformen sowie Ordnungstherapie und Entspannungsmethoden.

Weitere naturheilkundliche Methoden finden sich in der traditionellen

chinesischen Medizin und der traditionellen indischen Medizin (Ayurveda).

In der Krebsmedizin werden Naturheilverfahren häufig als Ergänzung

zur Standardtherapie angewandt. Vorsicht ist aber immer dann geboten,

wenn naturheilkundlich ausgerichtete Therapeutinnen und Therapeuten

behaupten, ihre Methode sei die einzig wahre und mache schulmedizinische

Standardtherapien überflüssig. Wer sich nach einer Krebsdiagnose

auf ein solches unbewiesenes Verfahren einlässt, läuft große

Gefahr, die Bekämpfung seines Tumors mit Methoden von bewiesener

Wirksamkeit verspätet zu beginnen – oft zu spät.

Nuklearmedizin

Nutzt radioaktive Substanzen zur Diagnose oder Therapie. In der Krebsdiagnostik

setzt sie etwa die Positronenemissionstomographie ein, die die Verteilung

radioaktiv markierter organischer Stoffe im Körper schichtweise

darstellt. Bei Schilddrüsentumoren wird die Radiojodtherapie angewandt.

Denn die Schilddrüse nimmt das radioaktive Jod auf und wird dadurch

von innen bestrahlt.

Onkogene

Geschwulst erzeugende Gene, deren Produkte die Zelle unter bestimmten

Bedingungen zu unkontrolliertem, krebsartigem Wachstum treiben. Das

erste Onkogen „Src“ wurde 1970 entdeckt. Onkogene werden durch die Mutation

oder Stimulation von harmlosen und sogar lebenswichtigen Vorstufen aktiviert,

die der Organismus zum Wachstum und für die Wundheilung braucht.

p53

Das Tumorsuppressor-Gen p53 ist der wichtigste Knotenpunkt im Netzwerk

der körpereigenen Krebsabwehr. Normalerweise ist das p53-System

abgeschaltet oder allenfalls im Stand-by-Betrieb. Es wird erst dann

innerhalb einer Zelle aktiviert, wenn diese übermäßig

gestresst oder geschädigt ist. Denn dann besteht die Gefahr von

Genmutationen, die den Zellzyklus stören und zu ungehemmter Teilung

führen. Schon ein einziger Bruch im DNS-Strang reicht aus, um p53

zu aktivieren. Das p53-Protein wird exprimiert und eilt wie ein Notfallhelfer

in den Zellkern, um dort an bestimmten Stellen der DNS die Expression

von Proteinen einzuleiten, die die unkontrollierte Zellteilung stoppen

oder den programmierten Zelltod (Apoptose) auslösen. Die Notfallfunktion

von p53 ist so wichtig, dass es als „Wächter des Genoms“ bezeichnet

wird. Eine Störung dieses Notfallsystems markiert den Beginn von

50 Prozent aller Krebserkrankungen – im Falle von Lungenkrebs sogar

von 95 Prozent.

Palliative Therapie

Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort „palliare“ – „mit einem

Mantel bedecken“ – ab. Im Gegensatz zur kurativen Therapie bezeichnet

er eine Behandlung von unheilbaren Krebserkrankungen, bei der die Linderung

von Schmerzen und anderen Symptomen im Vordergrund steht, um dem Patienten

noch ein halbwegs angenehmes Leben zu ermöglichen.

Pott, Percival

Britischer Arzt, der 1775 zum ersten Mal Krebs als eine Berufskrankheit

beschrieb. Er führte die hohe Hodenkrebsrate unter Londoner Schornsteinfegern

darauf zurück, dass sie sich regelmäßig an mit Ruß

vollgesogenen Stricken in die Kamine abseilten. Weil viele erkrankte